随着年龄的增长,父式权力的最高代表者国王将发现这些“知者”越来越无法满足他的深层需求,终于有一天,能弄到“彩虹里的金子”的聪明人面对“摘月亮”这个终极愿望[它是感性表达的顶点,作为“星空象征物”,它又是超拔于大地的哲学追索,是精神而非肉体的标志物、理性的顶点。“空中之月”可以说正是海德格尔所谓的“存在的澄明之境”,后者在《哲学的终结和思的任务》被解释为既“光亮”却又(非太阳般的)“轻柔”的自由、无遮蔽状态,是不依赖知识而要动用个体的感性向世界敞开,将自身“此在”分离到万事万物中。海德格尔认为,只有诗人才能吟唱这一主客体合一、整全、空灵的状态]时,一齐说出了“没办法”。

仔细去看,这三位聪明人的办法除了非常“知性”,也非常“父系”,即倚靠强大的权力作出隔绝式、控制式的处理,而且一位比一位强势,一次比一次需要动用更大的专制权力。戴上黑眼镜,是牺牲公主一人得见外界其他缤纷事物的自由;给城堡罩上厚帘,是祸及整个皇宫的人都失去光明;到了皇家学者这儿,这位知识代言人所提出的建议会让更大范围里的居民昼夜混乱、难以视物,更不得安睡。以前述哲学隐喻来看,遮蔽状态远离诗意的澄明之境;更具象而论,这些也都不是长久之计,这种堵塞隔绝之法只会让“肌体”陷入更大的病困之中,对儿童的成长和社会的运行而言皆是如此。

就像给《冰雪奇缘》中的艾莎公主戴上手套、禁止她运用魔法不是聪明的办法,引导她接纳自我、学会管理自己的力量,她和王国才都有光明的未来。

文章插图

《童话中的男性进化史》,[美] 艾伦·B.知念 著,陈宇飞 译,广西师范大学出版社2016年10月版。

艾伦·知念在对童话的心理学研究中整理出了民间童话里除了青年英雄外的另一类男性原型,即来源于比英雄传奇更古早的部落文化中的“恶作剧者”,他们不像英雄般在大脑里运行“你死我活”的战争逻辑、不喜欢暴力,历经沧桑世事的他们懂得幽默诙谐的力量,善用插科打诨恶作剧的方式巧妙地化解问题。他们是乐于布置陷阱、运用诡计的猎人而不是冲锋陷阵的战士,他们善于沟通、重视情感,在部落文化中,这类年长男性通常承担着疗愈社员的责任。

“人到中年”的童话男主人公往往在一次创伤大梦后开始正视内心“阿尼玛”(即荣格派心理学认为的男性心中各自不同的理想女性形象,是“男性身体内的女性意识”)的声音,放下英雄抱负和君权热望,询问女性的意见和建议,学会刚柔并济地化解难题,也就是说,当他们的气质趋向于中性(或者我们用一个性别批评上比较老旧的概念“双性同体”)时,他们才获得了一个较为健康、完善和真正成熟强大的人格。

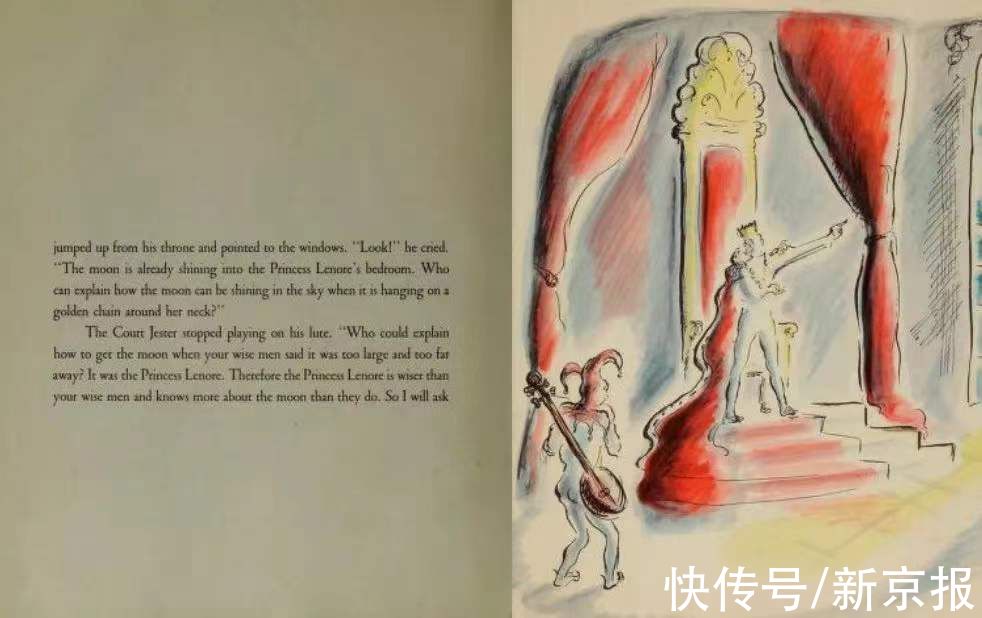

在《公主的月亮》里,十分有趣的是,引导国王学会如何去爱的人正是一个各方面(阶层上、知识话语权上和性别上)都“去势”的小丑。他并不看重国王的股肱之臣们所引以为豪的思维方式和价值,他懂得谦逊地聆听他人的智慧,即使对方是个小女孩,或者他也早已看穿那些大臣们不过是些自负愚蠢却装腔作势的“假智者”;他承认自己的“无能”、不怕被埃莉诺说“嘿你真笨”,并允许自己为无法解决问题和公主即将失望而悲伤,他去向小公主第二次求助时已经快要哭出来,而非硬充英雄以谎言虚张声势,并夸耀自己过去功勋有多么卓著。他地位低下,被视为毫无智慧的傻瓜和毫无力量的弱者,他只是个消遣,英雄们锦袍上的缀边。一言以蔽之,小丑是歌颂英雄的父权王权文化所鄙夷的对象。

文章插图

《公主的月亮》1943年英文版本的内页图。

西方文学中的小丑大致分为“Fool”“Clown”和“Jester”三类,我们根据词汇的来源与发展历史暂可简单地将他们分别理解为“愚人、没有文化的乡下人”“喜剧舞台上的小丑形象(通常是来自乡下的仆人身份)”和“从吟游诗人发展而来、为贵族提供各种艺术表演的弄臣”,本故事的小丑(原文作Court Jester)为第三种。这一类小丑在文学中被突出的是讽刺权力(者)的功能,他们往往能揭示一些深陷迷局的高位者所不能见清的常识、常理,他们被赋予了一定程度上的“冒犯的特权”,比如《李尔王》里的“傻子”,他们可以借疯癫、痴傻的外在表现去批评君王,这使得他们常常更像是君王的精神向导和情感支持者。

- eszter|妈妈每周带女儿摘野菜 并利用找到的食材做饭

- 鸡爪|酸辣脱骨鸡爪

- 海南水果|苏翊鸣摘过的这种海南水果,太宝藏了吧!

- 鸡胗|这道青椒炒鸡胗鸡心太销魂,同事吃过都找我要菜谱

- 山花奖|中国民间文艺山花奖揭晓 郓城剪纸非遗传承人摘1朵“山花”

- 四川|全国民间文艺最高奖“山花奖”揭晓 四川喜摘得一朵

- 北京轻工技师学院|这款“冰墩墩”,可爱更可口!网友直呼“我要抱走”

- 福建省民间文艺家协会|全国民间文艺最高奖“山花奖”揭晓 福建省摘夺2朵“山花”

- 张艺谋:“我要给整个开幕式团队打100分”|关注 | 小号手

- 苍劲|生命已被牵引,我要和你重逢在青山白云之上