他们幸运地挺过了风暴。其他人,有的拥有同样的爱情,却没能挺过风暴;而有的似乎拥有了这样的爱情,却因为对风暴的恐惧而分道扬镳。

这样的爱情,既高山仰止,也惊心动魄。

所以问题来了:第一,这种爱情有多典型?有多普遍?有代表性吗?第二,爱的真理与人的真理是一回事吗?“爱智慧”在何种意义上能够开出“爱人”?第三,当两个人志同道合时,可以共享爱情,如果其中一个人的思想突然“转向”了,该怎么办呢?

第一,萌萌、徐晓和希米的爱情虽然看似不够普遍,说到底仍然属于普通人的爱情,没有“脱离群众”。之所以显得极为难得,主要是因为她们的时代比较特别。当代中国有三次重要的思想演进,分别发生在60-70年代、80年代和21世纪。第一次的红色狂飙、激情爆裂,萌萌和徐晓经历了;第二次的个体自由、慷慨激扬,三个人都经历了;第三次的静水流深,至少萌萌和希米都曾站在源头。总之,她们所处的时代及所站立的位置,剥离或冲淡了我们今天所熟悉的房子、户口、财富、彩礼、升职以及“内卷”“无欲望”等元素,因此才显得那么纯粹,那么不普通。

只有透过时代的滤镜,才能发现爱情实际上是一种德性而不仅仅是私情。

说她们的爱情是普通的,是因为任何人的爱情都可以拥有这种德性,没有谁不配拥有真爱。显然,这不等于说,每个人的爱情都必须得经受这样那样的时代考验。前番曾说,苦难往往没得选。爱情还是应该在太平盛世里,和世俗、平庸、日常的价值观混在一起,与柴米油盐、磕磕绊绊搅在一起,不会因为外在的压力而彼此防范甚至出卖,像曾经发生过的那样。今天关注她们,目的之一是如何从世俗与日常中习得爱情的德性。

第二,“爱智慧”与“爱人”,或者说“追求真理”与“爱情”当然密切相关,“爱人”其实就是“爱智慧”的实践。但需要明确,人既不是智慧的化身,也不是智慧的反面,一个人不需要借助靠近或离开另一个人才能抵达真理。

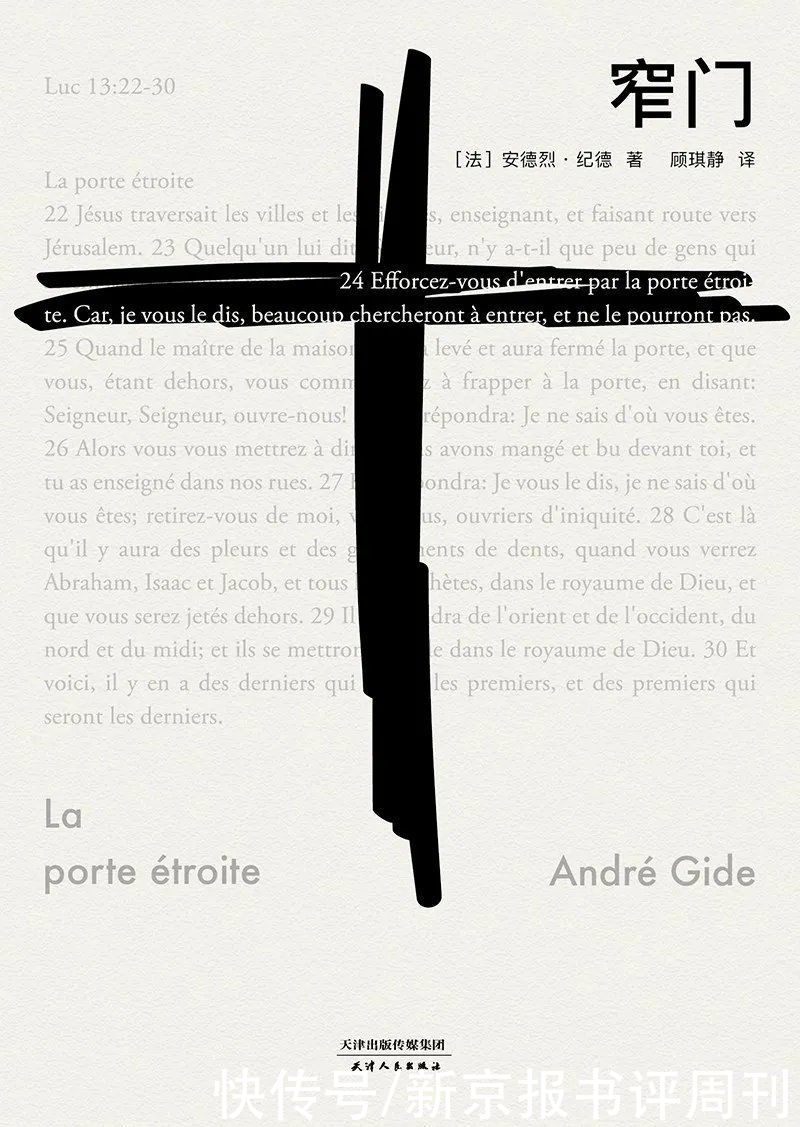

一种情况,例如文学戏剧里常常把“爱智慧”和“爱人”对立起来。民间,会讲述“爱江山更爱美人”的故事;宗教,会弘扬为了信仰而抛家弃子的典范,就好像每个主人公都得面临唐明皇在马嵬坡前的抉择似的。安德烈·纪德的著名小说《窄门》篇幅甚短,把“真理”与“爱情”的尖锐冲突描述得至为典型,女主角既追求爱情的永恒,又追求宗教信仰的极致,两者无法同时通过“窄门”,小说写“尽管在生活的摧残下,每日栉风沐雨,这爱火依然不灭”,但鉴于“你在我身边时,让我的心支离破碎;但远离你时,我又不能成活”(顾琪静译,天津人民出版社,2018),女主角终究还是选择了信仰,放弃了爱情。

文章插图

《窄门》,[法] 安德烈·纪德 著,顾琪静 译,天津人民出版社,2018年10月。

另一种情况新闻里颇为常见,一个人因为“爱智慧”,又仰慕另一个人的学识、思想,从而去追求对方、务必得到对方,哪怕有悖公序良俗也在所不惜。诗人佩索阿的中文译者闵雪飞对这种现象曾说过一句颇有名的话:“学术与思想从来不通过性传播。”

这两种情况的谬误是一样的,都把真理等同于人,就好像你不爱这个人,就得不到真理。而萌萌、徐晓和希米的故事里绝没有这种情况,她们是在并肩追求理想,在“爱智慧”的同时也在“爱人”,并因为能够“爱人”,所以还能不断丰富对“爱智慧”的理解。

文章插图

萌萌生前看书照。

萌萌在论文里不断思考着男性和女性具有不同的思想气质,警惕在由男性建造的思想大厦里,男性凭借天然的话语优势对女性形成的压迫。徐晓在散文里虽然对丈夫极度包容和偏爱,但她说:“在任何情况下,我都没有义务向任何人承诺忠诚,当然也包括你,忠诚不是两性关系的前提,只是一种可能的结果。”(p57)。希米也说:“虽然我也有对智慧理性的热情,但必须要以那个男人的重点、兴趣为重点为兴趣。”但同时解释道:“但我的热情不仅仅在我对你,而更是‘我与你’,也绝不是‘我为你’”(p66)。她们都没有上述的两种谬误,而是分得清清楚楚。

徐晓和希米都提到过类似的一个细节,就是丈夫在死前,都曾表达过妻子再嫁的意思。希米说丈夫“甚至到处托孤,希望我能再‘嫁出去’”(p58);徐晓的丈夫是曾经被人问过,如果妻子有了别人能不能接受,他回答“能”。

- 华佗|张仲景在华夏百位名人榜单上排第15位,他后人都有谁,现在都干啥

- 贾雨村出场|骆玉明说红楼 | 人物

- 青岛西海岸新区科协|西海岸新区启动碳达峰宣传活动计划在10个单位进行巡展

- 遗址|在元代遗址上种菜谁来管?

- 红炉|潍坊新华中学用“心”继承传统,以“爱”温暖冬日

- 黄丕烈|99岁版本目录学家,一辈子“泡”在图书馆,被誉为“古籍活字典”

- 爱儿|油豆腐配川味腊肠

- 小披萨|蛋挞皮小披萨

- 中国将在非开展“百企千村”活动

- 蓝柑糖浆|沙滩鸡尾酒