近日,世纪文景从浩若烟海的世界文学名著中精选历久弥新的永恒佳作,以精准优美的名家译文再现原著风貌,打造出更契合年轻审美的世界文学名著书系——“恒星系”。最新出版的第一辑中有一本契诃夫唯一的非虚构作品《萨哈林旅行记》,记录了19世纪萨哈林岛上普通民众的艰辛生活。历时三个月的萨哈林之行不仅治愈着契诃夫精神上的危机,也为他和更多的俄国知识分子带来了新的对于社会和生命的看法。历史学者罗新在导读中认为,书中充满的炽烈的人文关怀,使它超越了田野调查的属性,进入文学写作的最高境界。

文章插图

《萨哈林旅行记》,[俄]契诃夫著,刁绍华、姜长斌译,世纪文景|上海人民出版社出版

看见了同时代人避而不见的真实

文|罗新

1890年4月21日,契诃夫从莫斯科出发,开启前往一万公里之外俄罗斯最东极的旅行。

年方三十的他刚刚获得普希金奖,在俄罗斯文坛声名鹊起,为什么要突然踏上他一生最艰难、最漫长的旅途呢?

亲友中没有人理解,也没有人支持,而契诃夫本人对不同的人给出的不同解释,似乎更像是现找理由、搪塞敷衍。

现代研究者发现,他最迟在前一年冬天就有了这个念头,当时就开始搜集一切有关西伯利亚和萨哈林岛的资料。在做了相当充分的研究之后,契诃夫宣布要去萨哈林岛,去看看俄罗斯刑罚流水线的终点站,那个用刑徒和流放犯垒砌起来的新殖民地。

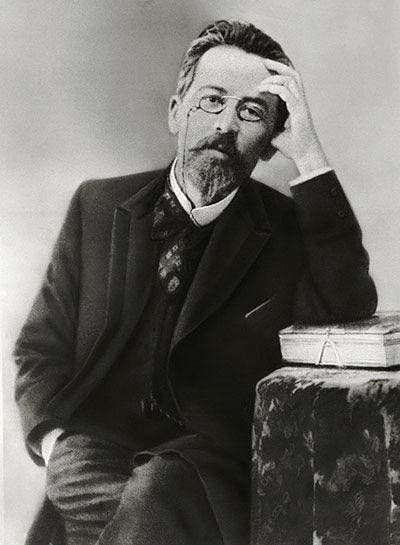

文章插图

契诃夫

他的哥哥和另两位家庭成员都死于肺结核,特别是一年前哥哥的死对他打击尤其大,造成了一段时间的情感与思想危机——很可能这才是(或也是)催生萨哈林之旅的现实因素。据说契诃夫早有咳血症状,而医生出身的他选择了讳疾忌医,宁愿相信那些血沫来自呼吸道而不是肺部。正是在这样的身心条件下,他把目光投向遥远的东方,投向大陆的尽头。

如他自己在给亲友的信中所说,社会大众对罪犯的兴趣通常只在犯案事实和法庭审判,一旦罪犯被判刑,他们再不会出现在报章新闻和日常谈话中,仿佛不复存在了一样。契诃夫说,他想知道苦役地的情况,也就是说,他想了解俄罗斯刑罚体制的真实面貌,他想看到被判决之后的罪犯。为此,他进行了这次堂吉诃德式的远行。

不管是在准备远行之时,还是已在路上,契诃夫一再宣称这次冒险可能什么结果也没有,他可能不会写出人们期待的作品。很显然,他从头就没打算把这次旅行经历转化为他赖以成名的小说或戏剧作品。

他已经读了太多有关西伯利亚和萨哈林岛的旅行记或考察报告,几乎全都是非虚构写作,对他后来写自己的萨哈林经历可能产生了体裁上和方法上的影响。他要写的是纪实的、非虚构的,但他并不想写一部那种泛泛地反映自己日常见闻的旅行记,因为他有更高的标准。

还在行前的准备中,契诃夫就找到了两个无论是在旅行还是在写作上都适合作为榜样的人:

文章插图

亚历山大·冯·洪堡

【 流放犯|罗新:契诃夫看见了同时代人避而不见的真实】一个是伟大的德国学者亚历山大·冯·洪堡,他1829年自西而东横贯俄罗斯的欧亚大地,历时半年多,行程一万五千多公里,随后写出三卷本《中央亚细亚》。洪堡的科学精神和工作方法,为契诃夫在萨哈林岛上的调查树立了最佳范例。

另一个榜样是美国人乔治·凯南,他先于1864年—1865年在堪察加半岛和西伯利亚其他地方生活两年,回国后写出在西伯利亚民族志调查方面至今仍很重要的《西伯利亚的帐篷生活》,之后又两度在俄罗斯旅行,一次是1870年在高加索地区的达吉斯坦,一次是1885年穿越西伯利亚。后一次旅行中他接触了大量的流放政治犯,他们改变了他对俄罗斯政治的看法,使他从此成为帝国的激烈批评者。

凯南最后一次西伯利亚旅行所催生的两卷本《西伯利亚与流放制度》,虽然出版于契诃夫的萨哈林旅行之后,但主要内容之前已在《世纪杂志》连载,契诃夫很可能读到了。凯南所关注的西伯利亚流放制度、流放犯境遇以及刑徒管理,在此前俄罗斯的主流知识分子中还没有公开讨论过。这个主题本身,以及凯南所持的批判立场,可能都对契诃夫产生了深刻的影响。

- 刑法|寻找一体化防控环境犯罪路径

- 翻译家罗新璋与媒体的“对接暗号”,“持《文汇报》者即是”|逝者 | 翻译家

- 学生|为防止学生“犯花痴”,教材编辑有多拼?一组对比图还原真相

- 哈根达斯|曾备受追捧的哈根达斯,为何在国内已无人问津?犯了洋品牌的通病

- 刑法|立足刑法规定实现犯罪构成理论本土化

- 陈申国|美食当前 嘴巴别“犯病”

- 158期文汇讲堂2|我的分身在元宇宙里犯错了怎么办?虚拟人九答| 虚拟人

- 获刑|低价收购画家作品未成便偷画多人因犯盗窃罪获刑

- 低智商犯罪|新民艺评|《低智商犯罪》原是高智商喜剧

- 国学|国学成语故事(62)来自遥远岁月的谆谆告诫之众怒难犯