举国搞文创到国有资产流失,“酷日本”为何气喘吁吁?

【文/观察者网专栏作者 沙青青】

在外界的印象中,日本似乎是一个具有极强文化输出能力的创新大国。动漫、游戏、时尚乃至日本料理都能成为流行世界各地的文化符号。

自小泉纯一郎首相任内起,日本政府就开始借鉴欧美国家的“创意文化”概念,试图在传统动漫、影视、出版等内容产业的基础上,进一步推动文化领域的更新迭代。一方面借此增强日本的文化“软实力”,另一方面也希望借此拉动其他产业的可持续性发展。这些考量下的直接产物,便是最近十余年来为历届日本政府、尤其是此前安倍内阁所津津乐道的“酷日本”(Cool Japan)。

被寄予厚望的“酷日本”战略确实曾引发日本文创产业的投资热潮,各种官方和私人资本都前赴后继参与其中,但数年来取得的成绩乏善可陈,甚至还出现了国有资本流失的窘况。而日本的文创产业亦如日本媒体所评论的那样:“正陷入迷走的状态之中”。

文章插图

东京台场高达基地

从政策法规上看,“酷日本”的发端可以追溯到新世纪之初。2000年后,日本先后出台《IT基本法》《文化艺术振兴基本法》(2001年)以及《知识财产基本法》(2002年)。以这三部法律为基础,结合一系列扶持政策,最终于2004年制定《内容促进法》(コンテンツ促进法)。该法规旨在“全面有效地促进与内容产业相关的创造性活动, 保护和推动相关措施的落实”,推动日本的内容产业全面发展,明确提出“为了扩大内容业务的规模并通过将日本内容传播到海外来增进对日本文化的了解,政府将在海外介绍日本有吸引力的内容;应当支持实施或参与国际活动以振兴交易,收集、提供与内容有关的海外市场信息并采取其他必要措施。”

同年,日本政府又开始对包含音乐、出版、游戏、漫画等产业的内容产业进行扶持,并制定相应的产业振兴战略。在经历上述一系列政策法规的积累后,日本政府于2010年正式提出了所谓“酷日本”(Cool Japan)创新发展战略。

其实,“酷日本”这一具体概念,最初源自美国人道格拉斯·麦格雷(Douglas McGray)2002年在《外交政策》(Foreign Policy)杂志上的一篇文章,名为《日本的全民“酷”值》(Japan’s Gross National Cool)。文章指出,日本在经历泡沫经济破灭后,事实上正通过发扬其独特的潮流文化来提升其文化软实力,并以此来推动经济发展。此后,“酷日本”一说就开始变得流行,甚至获得了日本政府的接纳与认可。

所谓“酷日本”并无明确定义,既包括传统意义上的内容产业,也包括旅游、时尚、食品等各方面;既涵盖有日本特色的产品,也包括各类服务项目。根据日本经济产业省的介绍,“酷”是指日本作为一个在全世界范围内被认为很酷的国家所具有的独特吸引力,是一个可拓展、流动性的概念。

显而易见,日本政府一方面希望通过打造“酷日本”的概念,在软实力输出上取得突破性创新成果,另一方面还希望以此来推动文化产业、旅游服务业逐步成长为日本的经济支柱。2011年日本经济产业省商务情报政策局正式开设“生活文化创意产业课”,该部门由原经济产业省内“酷日本(Cool Japan)”室、日用品室、传统工艺品产业室、设计与国民生活体系室、时尚政策室等合并改组而成。此外,增设一名统管文创产业及文化情报关联产业的经济产业省审议官。至此,创意产业正式成为日本政府承认的产业概念。

根据日本政府的描述,与“酷日本”相关的行业通常被认为具有巨大的潜在市场。依照经济产业省成立的“酷日本”专家会议估计,内容产业、食品和时尚的全球市场,预计将从2009年的463.9万亿日元增长到2020年的932.4万亿日元。其中,与“酷日本”相关产业的日本国内销售额将达到64.4万亿日元,就业规模为590万人。此规模已经相当于日本汽车业的54.1万亿日元和545万就业人员。

不过,究竟什么是“酷日本”,究竟包含哪些行业与领域,始终没有一个明确定义。历届日本政府对此也一直含糊其辞,只是将其视为一个能吸引目光的政策亮点。

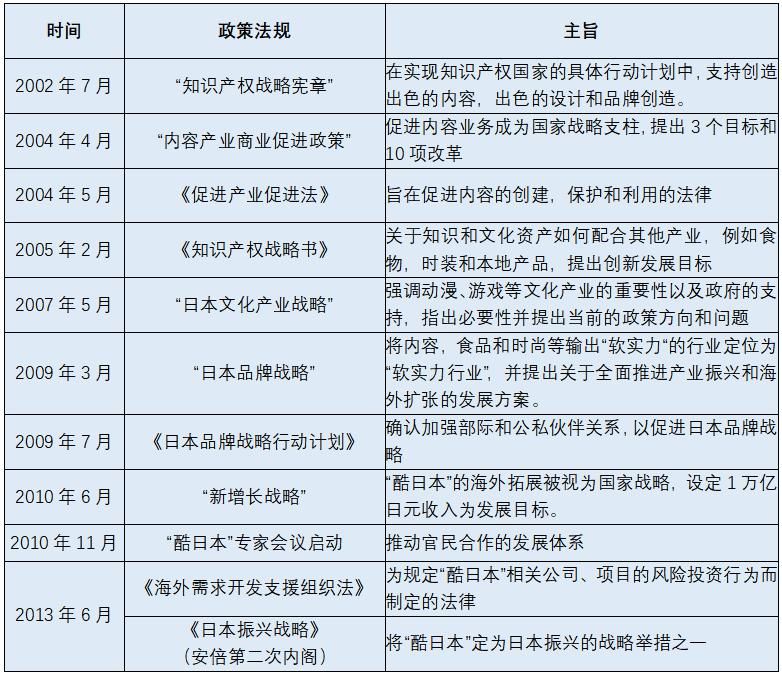

“酷日本”文化创新发展战略政策法规沿革情况表

文章插图

2013年第二次安倍政权成立后,日本政府进一步提升了“酷日本”战略的政治地位,设立了专门的担当大,;安倍的亲信稻田朋美就曾一度就任“‘酷日本’战略担当大臣”。此外,配套成立“‘酷日本’促进委员会”,直属内阁府,加强内阁对其推进支持力度,更好地与相关省厅对接协调。

- 萧炎|斗帝之下四大“散修”,两位开创一塔一谷,两位则被称为妖圣!

- acgn漫评|店家展示创意「半身奥特曼玩具塔」!网友想法让人啼笑皆非

- 奎因|海贼王1034话,奎因也会隐形的技能,山治创造出新招式叫魔神风

- f十个假面骑士融合为一体,艾克赛德加铁面,创骑多双角

- 小五郎|《柯南》经典案件回顾它是原创案件巅峰,也是很多人的童年阴影

- |带土创造了佩恩六道后,为何不会长门的能力?看到右眼明白了

- 海贼王|一拳超人重制版原创龙级怪人黑精新形态 白金级自在极意功布欧

- 奎因|海贼王,奎因也会隐形的技能,山治创造出新招式叫魔神风

- 这一关|从创作的角度来讲,中国动画存在哪些问题?

- 宇宙|特利迦引出一个问题,奥特曼是谁创造出来的20年前就有答案!