在《堂吉诃德沉思录》的“第一思”里,奥尔特加从塞万提斯的杰作出发,写了一段“小说简述”,《堂吉诃德》作为不同于史诗文学的第一部现代小说,赋予文学以人性,用一种迟缓、诙谐的方式描述人的故事,把书中的人物变成了他们自己的英雄。

奥尔特加年轻时曾在德国马尔堡大学就读两年,他和他的老师——犹太人赫尔曼·科恩一直就《堂吉诃德》这本书保持着重要的对话。科恩在他的著作《纯粹意志的伦理学》里发问:“《堂吉诃德》只是一出闹剧吗?” 奥尔特加把这句话用在自己的书的开头,他对这个问题的回答很明确:不,《堂吉诃德》不仅是一部逗乐小说,不仅是对骑士小说和中世纪骑士理想的戏仿,不仅是第一部现代小说和世界文学的伟大巅峰之一,它还包含着一种人类学,一种理解人性的方式。人们不再轻易被笛卡尔在同一时代的欧洲中心所提出的理性主义方法所俘获。要理解人性,理解人类在世界上行为的方式,要与人交往,很多时候都需要反讽和幽默感、同理心,尤其还有悲悯之心。科学可以告诉我们关于人的一些事情,关于人的一些具体的方面,但是不能告诉我们什么是人。关于这个问题只有一种基于生命理性的哲学可以回答。

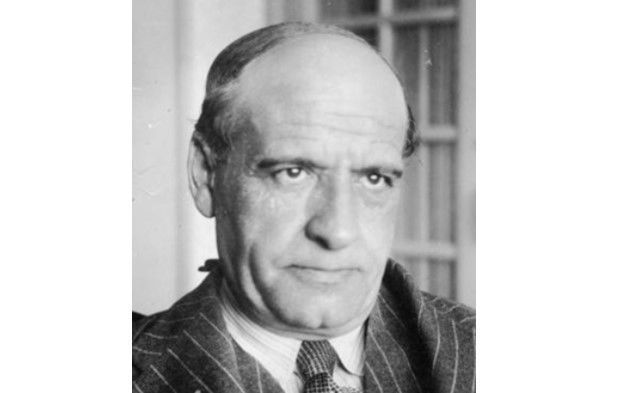

文章插图

上世纪50年代,奥尔特加与海德格尔。

在每个人所处的环境中去理解他

《堂吉诃德沉思录》中最有名的一句话,可以概括奥尔特加的哲学思想,那就是“我就是我与我所处的环境,如果我不能拯救我的环境,自己也无法得救。”意思是说,欲理解每一个人,理解自己,就要将我们每个人周围的世界,将我们所处的环境考虑在内,这里的环境是物理的(比如地区),也是精神的(比如文化)。用奥尔特加的话说,应该在每个人所处的环境中去理解他,无论是物理环境还是精神环境。在他后来的哲学表述中,又提到“我的生命是根本性的现实”,即是说,在我的生命中出现了其他的现实,它们是我与环境的结合体。西方哲学从古希腊时期开始就执着地追寻存在的本质,与巴门尼德认为存在的本质变居不动不同,奥尔特加认为根本性的现实,即我的生命,是一种具有依赖性的存在,“我”既需要“环境”,“环境”也需要“我”。

另外,生命并不是静止的、永恒不变的存在,相反,它永远处于变化之中,不会绝对完成和终结,直到死亡的那一刻,而死亡已经不是生命的一部分了。事实上,生命不是“存在”,而是“存在着”,永远是“未完成”的状态。在任何时候,无论我们愿意与否,我们都要决定自己生命的未来,尽管那是我们所能做的最微小的决定:我们的生命将一如既往。生命,永远从过去而来(个人和集体的过去),并去往未来。

在另一篇文章同样发表于1914年,和《堂吉诃德沉思录》时间相近的文章《作为序言的美学小论》中,奥尔特加提出了“行为的我”这一概念。不同于西方唯心主义中“意识的我”,不同于康德所认为的“我”将世界看作现象和反映,无法接近事物的终极现实,即本体;奥尔特加认为哲学应当从生命的我出发,这里的“我”就是我们所说的“我在走路,我想要,我厌恶,我感到疼痛”的“我”,一个活着的“我”,在这个生命中,我“验证着、存在着和行动着”。不是理念的爱,而是充满激情的活着:这就是生命。

文章插图

奥尔特加鼓励每个人善待自己的出生之地。

奥尔特加认为我们每一个人都应该努力“拯救”自己的环境,即是说,努力使环境得到完满形式的发展。前面引用的“我就是我与我所处的环境,如果我不能拯救我的环境,自己也无法得救”这句话是奥尔特加对一句拉丁语表述的扩展,他借此鼓励每个人善待自己的出生之地。每个人都应该试着使自己出生并且生活在其中的环境变得更好,通过这种方式,他也可以“拯救”“我”,即他自己的生命。奥尔特加说“对环境的重新吸纳决定了一个人的具体命运”。我们应该重新吸纳我们的环境,吸收它,将它内化,这样我们才能使自己得到发展。这并不意味着我们要在环境中被动采取行动,相反,因为环境中充满了各种可能性和困难,我们就要利用环境所提供的可能性来应对困难,把困难变成新的可能性,开阔我们生命的地平线,拓展我们的命运。

奥尔特加在《堂吉诃德沉思录》里把他们那一代人称为“爱国、美学和科学的理想主义者”,他们否认自己那个时代的西班牙,对继承到的遗产持十分批判的态度,然而正是因为这样,他们才感到自己有责任去建设一个新的西班牙。

- 韩慧英|见证南北文化交融 山西文水“采茶调”的前世今生

- 周易|让日常生活美起来|隐于市的“江湖人”,午休一小时仗剑走天涯

- 上海|“佳士得上海”迁入新址 外滩再添艺术新空间

- 猪肝|甘甜不上火,护肝又滋补——和“红嘴绿鹦哥”一起迎接初春的暖阳吧!

- 中共一大纪念馆|“伟大建党精神专题展”开启全国巡展!

- 丸子|这是菜市场“最脏”的3种菜,再便宜也不要买,你却天天端上桌

- 艺术培训|德州市文化馆2022年“德艺课堂” 春季公益艺术培训开始招生!

- 文化节|沪上首家传统文化传承中心——“北站传统文化传承中心”揭牌成立

- 艺术|东西方艺术巧妙融合 重庆女孩画“家门皮肤”受年轻人追捧

- 清华大学|美术馆嵌入产业园,上海打开“科创+文创”新模式