文章插图

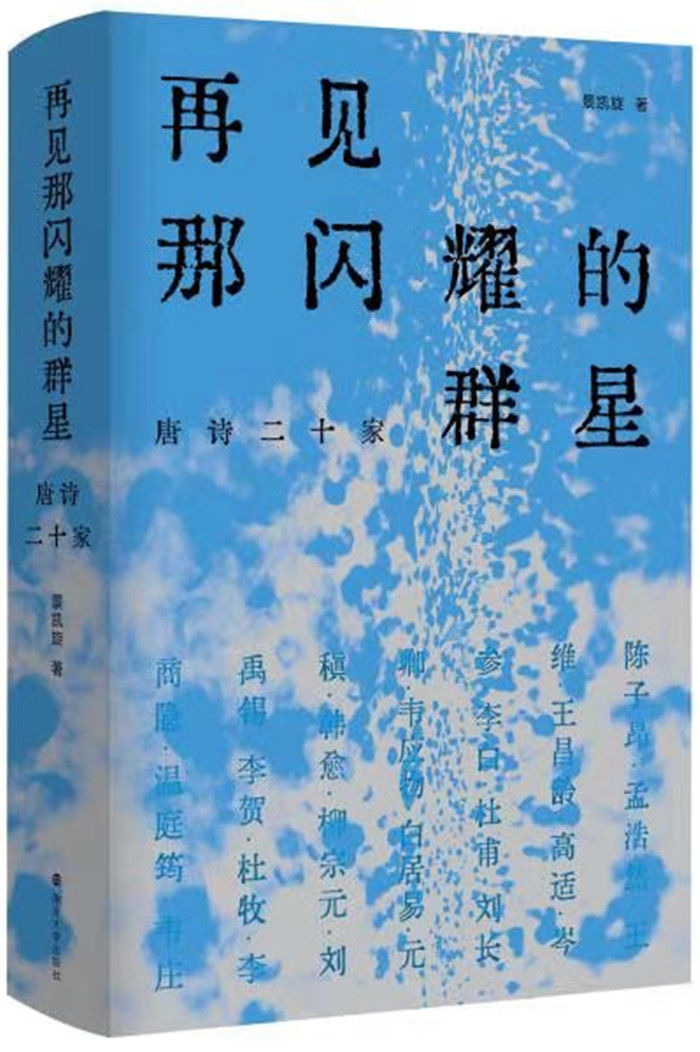

《再见那闪耀的群星:唐诗二十家》

景凯旋 著

南京大学出版社出版

《再见那闪耀的群星:唐诗二十家》不是一部研究专著,而是一本诗歌随笔,是作者在唐诗中的一次游历。在谈及这二十位诗人时,尽量展示其最重要的作品,但并不做全面评价,而是对每位诗人采取不同的阐释角度。作者试图在唐诗的背后寻绎观念与价值的东西,比如中国人的天人之际、自我意识、时间观念和感觉方式,以及诗人的心路历程、审美情趣、人格品质和艺术技巧。此外,还收录了几篇附文,分别讨论唐代的僧人诗、女性诗、代言体,以及士人的角色处境。

正如作者所说:诗歌是唐代文人的事业,渗透到社会生活的各个方面。通过诗歌,我们可以进入唐人的精神世界,从中寻觅到自己的知音。在精神层面,现代人并不比王维、李白、杜甫、白居易、柳宗元、李商隐高明多少,因为现代科学理性并不能解决生命意义的问题,而诗歌的作用正在于彰显意义。人生归根结蒂是不完美的,它需要不断地解释。

诗歌自诞生之日起,就与痛苦而不是幸福联系在一起。古今中外那些伟大的诗人都有一种人生的悲剧意识,体验到个体生命与永恒事物之间的巨大鸿沟,即使在最快乐的时候,也对苦难的况味有一种迷恋。就诗歌所呈现的生命样式而言,王维渴望归去,李白憧憬远方,杜甫则始终行走在路上。

面对同样的夕阳,李商隐说:“夕阳无限好,只是近黄昏。”歌德说:“西沉的永远是这同一个太阳。”李商隐感受到的是当下时间的短暂,歌德体验到的是超越时间的永恒。这似乎代表了中西文化在宇宙意识上的某种差异。

唐诗的价值是永恒的,它是人性悠长的回响。

相关阅读:各章精华

陈子昂(659—700)

遥远的过去来自黑暗深处,而未来更是沉没在无穷无尽的黑暗之中。这就是陈子昂眼中的世界图像。这是何其天荒地老的落寞!陈子昂是唐代第一个从群体意识中挣脱出来的诗人,他在旷野中呼喊的孤独具有文化史上的意义,那不是生命的感伤,而是自我意识的觉醒。

孟浩然(689—740)

【 通过诗歌,进入唐人的精神世界,寻觅自己的知音|读书 | 陈子昂】孟浩然自己的人设始终是一个隐士,不是一个诗人。而与他同时代的诗人在面对功名利禄的巨大诱惑时,也需要捧出一个清高自由的隐士形象,以对抗自己身处的那个浮躁的盛世。

王维(701—761)

王维的诗是一种知性的美,不是一种伦理的美。他的“归去”没有远方的参照,因而他的诗缺少内在的人性冲突,缺乏附着于自由而不是自然的情感,总是引导读者进入无我的境界,对于存在意义的寻求也总是止于空无。“归去”于是成为他对生命有限性的一种妥协与回避。

王昌龄(698—756)

王昌龄的边塞诗和闺怨诗大都不是为自己而写,而是为时尚而写。如果说盛唐气象指的是一种青春的元气,那么王昌龄就是其最重要的代表。

高适(700—765)

今天的读者会发现,古人的价值世界还是比较单纯的,唐代的边塞诗书写着光荣与苦难、冲突与杀伐,却没有宣扬仇恨。族群仇恨的价值是现代人的发明,是在自然世界的价值消失后,人类进入历史世界才出现的情感。

岑参(约715—770)

许多唐朝文人其实从未到过西域或中亚,有的至多也就到过陇右。他们对西域和中亚的印象多来自前朝诗歌,然后借《从军行》《凉州词》《出塞》等乐府诗题来表现昂扬的书生意气。然而,岑参本人曾真正从军安西、北庭,他咏边塞之诗,句句从亲历中来,这使他成为与高适并称的盛唐边塞诗的代表。

李白(701—762)

自汉末至魏晋,士人中一直弥漫着“生年不满百,常怀千岁忧”的悲剧意识。到了初唐,这个悲剧意识还在延续,人们不断被生命不居的瞻望所苦恼,继刘希夷“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,张若虚“江畔何人初见月,江月何年初照人”之后,李白再一次举杯哀叹:“今人不见古时月,今月曾经照古人。”

杜甫(712—770)

杜甫被后人奉为“诗圣”是因为他的作品体现了儒家的社会关怀,但他的价值恰恰在于强烈的个体意识。自《诗经》以降,中国诗歌走过的是一条从整体意识向个体意识渐渐转变的道路,至杜甫终于达到了一个高峰。

刘长卿(约726—约790)

在一般人眼里,自然风景是没有情感的客观事物,只是供我们观赏,归根到底还是一种“我与他”的关系,而一个优秀的诗人具有移情的能力,能将人与自然的关系转变成“我与你”的关系。明白了这一点,我们就会懂得刘长卿山水诗的价值。

- 密莱|《盲女》是著名油画,有人相信:盲女通过画家的笔,看到美好世界

- 痛悼|95后女诗人山中遇难 诗歌圈痛悼:每次进无人区,朋友们都在担心

- 何军林|诗歌|何军林:红梅,或者一幅画(外二首)

- 诗歌|诗心与哲思的融通

- 提交者|你参赛了吗?“柯视界”短视频大赛进入倒计时!

- 诗歌|曹琨:顶楼上的春天(外一首)

- 大众日报|青未了|王义尚:早晨二月天(诗歌)

- 黄亚洲|诗颂冬奥之美,黄亚洲诗歌朗诵音乐会济宁上演

- 都江堰|诗歌|冉杰:玉女峰上的过客

- 红烧排骨|爱厨指数第四期|谷爱凌喜欢吃的韭菜盒子进入前十