商业模式|团购四十年

文章插图

图片来源@视觉中国

文 | 巨潮商业评论,作者 | 董二千,编辑 | 杨旭然

“当今企业的竞争,不是产品之间的竞争,而是商业模式之间的竞争。”——彼得·德鲁克《德鲁克日志》

2011年,在美团上线一周年的发布会上,美团给到场媒体人员每人一张500元充值卡,让他们去体验团购。

彼时的团购仍是个新鲜事,但在发布会现场,王兴却说出了句自吹自擂一样的断言:“团购是超完美的商业模式”。

随后几年的时间里,团购风风火火的发展起来,“千团大战”结束之后,团购开始成为人们消费生活中稀松平常的一部分。几年之后,“拼团购”与“社区团购”火爆,曾经消失在公众视野中的团购概念卷土重来。

是团购概念的延伸,还是披着团购外衣的全新商业模式?大多数人对于美团、拼多多、兴盛优选所做事情的本质究竟是什么,尚不清晰。

但消费者确实能够在这个过程中获得好处。联合起来的消费者,对商家有了此前所没有的议价能力,买卖双方的交易流程变了,商品价格的形成机制也被打破了。

团购体现出来的本质,是集合更多的消费者去影响供给端,以获得更低的价格。它的成功运行,一端要服务好商家,让商家做到薄利多销,一端要服务好消费者,让消费者有便宜可赚。

会员制的Costco、美团、拼多多还有最近火热的社区团购、直播带货,都可以算是团购的某种表现形式,只是很少有人从供应链的角度,去观察这些林林总总的创新。

历经数十年,以多种不同的形式展现后,团购——C2M的商业模式,从需求端影响供给端的经营思路已经越来越清晰。其发展历程,正是一曲零售结合互联网进步、创新的发展史。

Costco的“团购”雏形Costco通过低SKU、低价与会员制的方式获得成功,并通过自有品牌深度介入供应链,可以被视作最早出现的团购业态之一。

2019年8月,Costco(NASDAQ:COST)在上海闵行开出中国大陆的首家门店,开业当天仿佛上演了一场大戏:停车需等待3个小时、辖区华漕派出所全员上岗开展安保工作、顾客在店内争抢商品、因人流过多,下午暂停营业……

这种疯狂采购的景象,则与其“量大、质优、价格低”的品牌印象有着密不可分的联系。

甚至连雷军也曾公开表示,有三家对小米影响深远的企业,Costco就是其一,因为Costco让他了解到,如何能够将高质量的产品卖得便宜。

时间拉回到1983年,当年9月,第一家Costco仓储店在西雅图开业,自成立之初,Costco就坚持“尽可能以最低价格提供会员高品质的商品”,为此,其战略方针一直是:低毛利率,最大化消费者剩余(consumer surplus,即商家让利给消费者的部分利润)。

紧随战略方针变化的,则是企业内部的规定,熟悉这家企业的朋友可能对以下两条规定并不陌生:

一是针对毛利率的,即所有商品的毛利率不超过14%,一旦超过这个数字,则需要汇报CEO,再经董事会批准(基本很难得到批准),财报也显示,Costco在2020财年的毛利率为13%,远低于沃尔玛的25%。

另一条则面向供应商,一旦发现商品在别的地方价格更低,则该商品将永远不会再出现在Costco的货架上(这条规定在近来很火的直播电商中也频频出现)。

为此,Costco从一开始就选择了严选模式,每个品类只提供两三个品牌,一般不超过四个品牌,其SKU数量一直保持在3700个左右(沃尔玛拥有数万个SKU)。

一旦确认某个品类最具性价比的品牌无法在卖场销售,Costco会自己寻找供应商生产同类产品,以满足消费者的需求,其自有品牌Kirkland的商品大多来源于此。

【 商业模式|团购四十年】低SKU可以节省会员的挑选时间,降低会员选择成本,同时也能够从单一供应商那里尽可能多的采购,并通过大规模采购获得供应商的最低价待遇。

因此,Costco的单店销售额非常高,导致其单个SKU的销售数量很大,规模效应同样使其拥有了强大的议价能力,和随之而来的对顾客的低单价。

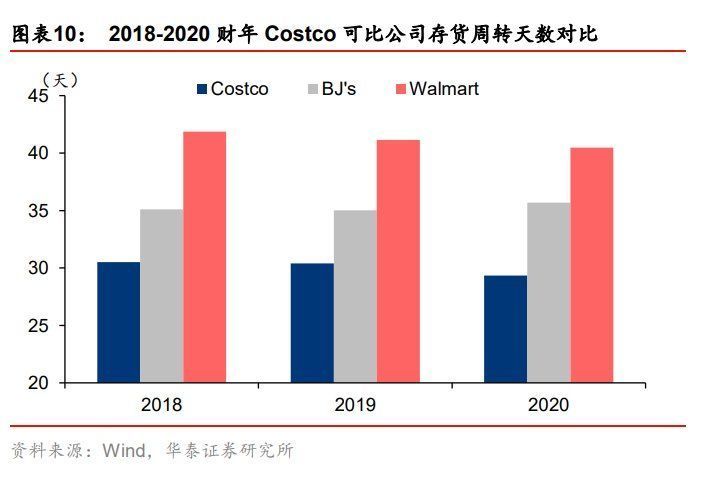

同时,较低的毛利以及大规模的包装能够帮助Costco实现存货的高周转,2018-2020财年Costco的存货周转天数为30天,显著低于BJ’s和沃尔玛。

文章插图

资料来源:华泰证券研究所

当然,会员制也是Costco发展过程中的另一大关键助力,不过其会员制的成功,本质上仍要归功于:其商业模式确实长期有效地为消费者了提供高性价购物体验。

- 付费|腾讯奖励员工21亿港元股票;爱奇艺被曝大规模裁员;抖音短剧开启付费模式;豆瓣被约谈,所有小组回复功能已暂停丨文娱周报

- 大疆|支付宝推出“海王”模式,女同胞要小心了

- 荣耀|一亿像素+100W快充,因新机开启退场模式,这款中端神机价格新低

- 拼多多|段永平:一直没看懂拼多多的商业模式

- 柳传志|柳传志“商业教父”头衔果然名不虚传

- |手机飞行模式只是坐飞机有用?其实它有4个妙用,很多人都忽略了

- 月亮|还不会用手机专业模式?我来教你!

- 长辈|支付宝更新!一键开启“海王模式”,妹子们要小心了

- spotify|从内容驱动到场景驱动,音乐产业的商业模式如何进化?

- 团购|刚刚上架没几天,就惨遭“差评”席卷,华为是在消费爱国情怀?