阿璞|饱经磨难的阿璞“画音乐”,他把美好的祝福留给世界( 二 )

如果说罗铮的画是灵光乍现,一发而不可收,那么阿璞“画音乐”则是自我宣泄与救赎。累积的病痛让他不断有一种生命的紧迫感。写自传、立遗嘱,随时都准备迎接死神。35岁那年,阿璞把写好的遗嘱给朋友看,开头的一行写着:诞生时的音乐,肖斯塔科维奇第八交响曲。朋友问,诞生时的音乐指什么?答,这首曲子就是我的出生。“生下来我什么都不吃,在保温箱里待了半个月,好无奈。你说这难道不是悲剧吗?”早期的画多以黑白为主,理查·施特劳斯的《日出》形式感和装饰意味很强,斯特拉文斯基的《火鸟》飞动、绚烂,西贝柳斯第五交响曲有着木刻般的纹理:层漫的冻原和漫天的大雪。这些画里少有悲苦。到后来,随着他不断聆听,不断接纳生命给予的沉痛撞击,作品的冲击力、生命感和悲剧意识日渐加深。“那些经典的古典音乐是大师们用命写出来的,而我的画也是用命画出来的。”他找到了两个知音,一个是马勒,一个是肖斯塔科维奇。巧的是,两个作曲家也多年与我心有戚戚。

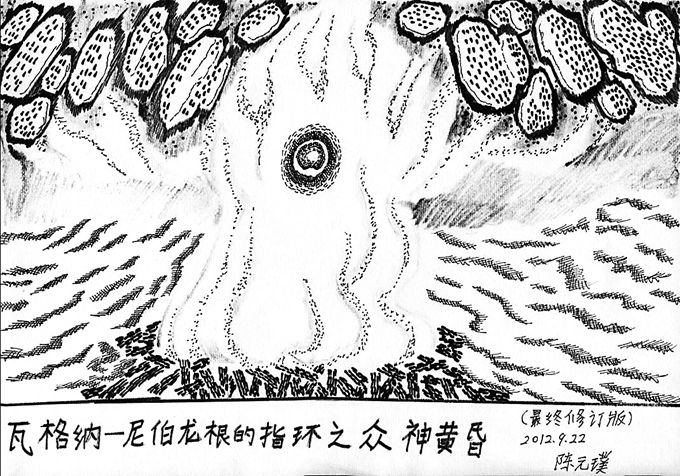

马勒的音乐对于阿璞来说,乃他人之酒杯浇胸中之块垒。“我跟马勒一样,跟那些犹太人一样,到处都把我们当作傻子和玩物,不把我们当人。”正所谓感同身受。从2012年底动笔,阿璞描绘着他心中的马勒。画了大半年,一共112幅。之前我看过国画家李庚先生的《马勒组画》,为第一交响曲而作的那幅,水墨晕染、阴晴明晦之外,可以感受到作曲家从平静到狂喜的内心世界。而在阿璞笔下,同样的作品竟然让他感觉“大地崩裂,火山熔岩爆发,周围的树木全都烧焦了”。那种炽热烧灼着马勒,那又何尝不是他自己的写照。不得不说,这种喷涌、奔放的表达,让我这个聆听了马勒三十年的爱乐者不得不重新认识这个作品。阿璞喜欢马勒“复活”中弦乐的尖锐和恐怖,这样的音乐让他感到充实与解脱。累累白骨之上,是一个醒目的十字架,中间大面积的留白,仿佛是火焰蒸腾在天穹。一、二乐章的葬礼进行曲,黑白线条拉得很长,云团和十字架的四周是细细密密的坟茔。在呼告与救赎、向死而生的绝境中,阿璞跟随着马勒“复活”了,他听到了伟大的召唤。到画第四交响曲时,笔下的线条柔和了很多。第二乐章的图画有很强的对称性,弯曲的线条圈着四个骷髅吹着天使的号角,仿佛是飞翔的精灵。从燃烧、解脱到得救,阿璞在马勒的音乐中走向超越。就像他所说,飞翔得越高,在那些不能飞翔的人的眼中,你就越渺小。

文章图片

越到后来他越有心得。第九交响曲和《大地之歌》是马勒的晚期作品,生命的回光返照。但在阿璞的画幅中不见了早期的躁动和奔突,颤栗与死亡,反而呈现出东方人的淡泊与超然。笔触变得愈发柔软,心情云淡风轻,生死置之度外。

- 是金子就注定发光的三大星座,历经磨难,经受煎熬,早晚铸成大器

- 《银河战士:生存恐惧》——历经磨难的16年历程

- 磨难中越挫越勇的星座,意志力顽强,不会对命运屈服

- 未来一周,历经风雨,磨难已过,三星座感情回温,余生幸福相守

- 6天后,几经波折,受尽磨难,情迷旧爱,冰释前嫌,旧情得以重续

- 事业格局极好的星座,天生贵格,但前期磨难重重,坚持才能成功

- 6天后,逝水无痕,爱情成谜,受尽委屈,冲出磨难,未来多姿多彩

- 靠着“狠劲”成功的星座,历经磨难,才能见到彩虹,天蝎座上榜

- 和平精英第一好队友,主播为送装备历经磨难!谁能想到这结局

- 文娱圈中有磨难与共的好兄弟、好姐妹吗?有|曾与黄晓明齐名的四大小生,不但被兄弟“插刀”,还被妻子骗婚