|《大秦帝国》作者孙皓晖;新京报采访人员王叔坤 摄。

图片来源:新京报

听着是不是很耳熟?

似乎是陆贾对刘邦所言「居马上得之,宁可以马上治之乎?」的翻版。

然而,把商鞅的法家只视为「马上得天下」的手段,视为「战时法令」,包括商鞅在内的历代法家,都会不服气。

另一方面,把法家视为可以转型为和平时期的法律制度,似乎法家还能变成今人眼里的「法治」。

那又成笑话了。

《大秦帝国》的真实意图

民国历史学家张荫麟在其著作《中国史纲》中对法家有过这样一段评述:

「别家讲政治总是站在人民的一边,替全天下打算。法家则专替君主打算,即使顾人民也是维护君主的利益。这是无足怪的,法家的职业本来是替君主做参谋。一个君主的利益没有大得过提高威权和富强本国,而且这些越快实现越好。」

张荫麟的这段话,直白扼要地击中了秦国所依赖的崛起模式:「越快实现越好」是崛起的速度,「提高威权和富强本国」是崛起后呈现的庞大国家力量。

这种模式,正是《大秦帝国》想要传递出的历史信号,也是它所秉持的历史观。

但这种模式全与「法治精神」无关。

针对《大秦帝国》与孙皓晖极力想要传达的历史信号,海南大学人文传播学院刘复生教授评论的颇为精到。

他曾在一篇针对原著的文学批评(《一个国家的诞生——到底要讲什么?》)中讲到,《大秦帝国》并非一部小说,也非一部史学著作,作者只是以小说为形式、以大秦历史为线索,意图表达自己的历史观点和政治哲学见解。

故而刘复生教授在文中写道:

「对于《大秦帝国》,我们纠缠于文学性或历史的细节又有什么意义呢?探究它真实的意图才更为重要。」

这种真实意图,有着强烈的现实依照。它不仅关于秦国崛起的模式,秦统一后的大一统观念、封建与郡县、中央与地方、儒家与法家,等等这些议题,都属于这个范畴。

对这套极度推崇「秦国模式」的历史观,孙皓晖相当自信。连带着,对司马迁也不以为然。在一次《新京报》的采访中,他直言不讳地说:

「他(司马迁)的历史观很迂腐。」

不认同司马迁的历史观,也就是不认同自古以来的「暴秦」评价。

这种与传统乃至现代历史观念相背、过度赞颂「强秦」的价值表达,终于使《大秦帝国》从小范围的学术批评,走向今日的泛网络批评。

文章插图

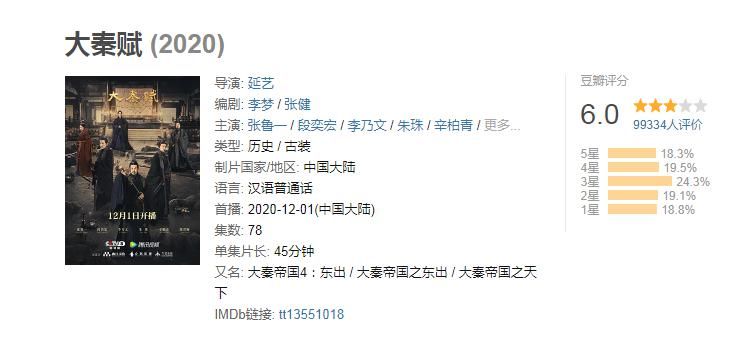

|2020年12月1日开播的《大秦赋》,豆瓣评分已从最初的8.9分暴跌至6.0分(12月26日数据),且仍在持续下降;而《大秦帝国》影视剧第一部(2009年)及第二部(2013年)的豆瓣评分均高达9.3。

图片来源:豆瓣

也正因如此,《大秦赋》中那些「我不要当楚民,愿成秦人」「解天下庶民于倒悬」的台词才显得格外突兀。

掩盖「暴秦」,粉饰「强秦」,成了人们批评《大秦帝国》为秦朝「洗白」的罪证;作品试图表达的历史逻辑与政治观念,也并未获得大众的全部认可。

《大秦帝国》的风靡,当然有其现实依照。也正因其有强烈的现实依照,才落得昨日声名大噪、今日批评如潮的局面。

「暴秦」与「强秦」之间本就有一种巧妙的张力存在,二者本就是「一体两面」。以历史眼光看,「暴秦」支撑起来的「强秦」,打败六国,一统天下,可谓威风凛凛。

然而,贾谊在《过秦论》里却笑话「强秦」:

「...一夫作难,而七庙隳,身死人手,为天下笑者...」。

这么大个强国,最后出来一个陈涉,出来一群「谪戍之众」,拿着「锄耰棘矜」造反,居然就灰飞烟灭了。

其兴也勃,其亡也忽。

以此观之,忙着「颂秦」的,多半啊,还是历史眼光看得不长。■

参考资料

司马迁. 史记. 中华书局, 2011.

商鞅等. 商君书.石磊(译注).中华书局, 2011.

- 是不是一样的封神榜里的梅山七怪跟杨戬的梅山七友

- 日本90代奶奶制作的剪报画,年龄从来不是爱好的阻碍

- 甜宠文不是因为喜欢,谁会护着你

- 古代银票就一张纸,为何没人造假?不是古人不想,而是不能!

- 放牛童子没有摘桃子给孙悟空吃他去五行山也不是为了看望孙悟空

- 都说寒门难出贵子,是不是意味着富家子弟就能养出贵子呢?

- 玩玉别再拿产地说话了!这点更重要……

- 人死后为何一定要停尸三日?这并不是迷信,而是有科学道理

- 嫁给泰国国王的女人们过得如何?流放海外,剃头出家,住旧房子

- 古埃及法老墓出土“神物”,黄金面具是其一,另一件不是地球之物