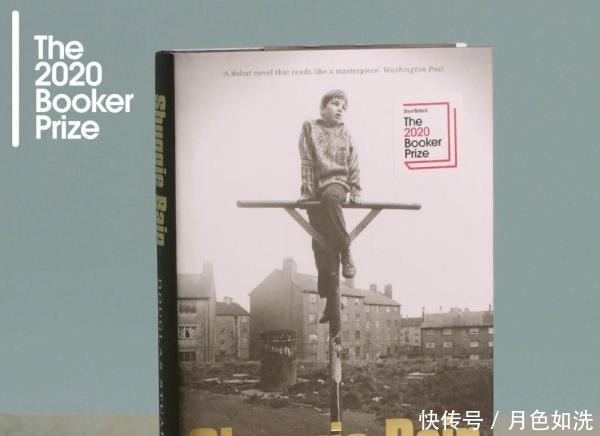

文章插图

道格拉斯·斯图亚特(邵仄炯绘)2020布克奖得主、苏格兰文学新人道格拉斯·斯图亚特(Douglas Stuart)的小说处女作《舒吉·贝恩》(SHUGGIE BAIN)写的是1980年代苏格兰格拉斯哥的一个穷苦家庭,染上酒瘾的单亲母亲与三个孩子尤其是幼子舒吉的关系。这是苏格兰作家自1994年詹姆斯·凯尔曼(James Kelman)的《太迟了,太迟》(How Late It Was, How Late)问鼎布克奖之后再度折桂,整个苏格兰文坛和媒体圈一片欢呼。布克奖主席盛赞《舒吉·贝恩》“注定成为经典”,也有少数评论家酸溜溜地说这是“卖惨文学又一次大获成功”。《泰晤士报文学增刊》的小说编辑托比·利希蒂希(Toby Lichtig)在布克奖宣布后电话采访了斯图亚特,请他谈谈获奖前后的生活与写作,并授权《上海书评》翻译发表。

文章插图

《舒吉·贝恩》获奖后的这几天很疯狂吧?斯图亚特:你看过《夺宝奇兵2:魔域奇兵》吗?我的感觉就像电影里那场惊险刺激的矿车追逐。今年的特殊情况不用我多说,你得了这么重要的大奖,多半也只能困在家里的沙发上……斯图亚特:可不是嘛,因为颁奖典礼是在电脑屏幕上看的直播,有点像在看别人得奖。其实我本来根本没想过会得奖,过去几个月一直沉浸在阅读今年入围短名单的作家作品中,以获得一些在场感,因为要是没得奖可能就再也不会被提起了。你说过《舒吉·贝恩》是一部哈代式的小说,但背景是格拉斯哥,能具体说说吗?斯图亚特:我绝对不是要跟哈代比,而是说哈代对我影响很大。小说写的是母子情,也是八十年代的格拉斯哥,当时失业率高达百分之二十六,艾格尼丝·贝恩(小说里的母亲)是一位美丽、聪明、慷慨的女性,在被丈夫无情抛弃后,她开始酗酒。幼子舒吉陪伴在母亲身边最久,想拯救母亲于沉沦。命运尤其是注定难逃的厄运也是哈代的《德伯家的苔丝》中的母题,艾格尼丝也像苔丝一样被利用、被抛弃,这是我对哈代的呼应。边缘人物的挣扎是你的小说的中心,艾格尼丝是父权制中的边缘女性,舒吉的同性取向也使他成为自己生活圈中的异类。斯图亚特:艾格尼丝像八十年代的许多工薪阶层的母亲一样,她们有抱负和梦想,但当时的社会却无法给她们施展的空间。在小说里,她周围的人都觉得她想要的太多,是个事儿逼,但其实她想要的一点都不过分,而是环境不给力。舒吉的全部生活都围绕着母亲,性格有些女性化,也被身边的男孩和男人认为有毛病。小说里的舒吉从童年到少年一直是个受害者,但小小年纪已经表现出了坚强的韧性,一种礼貌的坚韧,你觉得在多大程度上这小说是关乎生存?斯图亚特:舒吉、艾格尼丝、艾格尼丝的母亲,他们为了生存都做出过种种艰难的选择,生活艰苦的时候,人为了活下去做一些不得已的事情,这本身也有一种尊严在。虽然这些事说出来不好听,或者说让一般人很难接受,那是因为我们并没有真正体验过贝恩一家人的境遇。但我想强调的是舒吉对母亲的同情和爱,在那样辛苦的环境中成长,亲人之间会形成更强韧的纽带。希望也是我想强调的,这当然不是很多小说里夸张美化的那种远在天边的希望,对每天都在为生存挣扎的人来说,希望就是熬完一天,第二天起床继续熬,努力活下去。没有耀眼的光芒,但即便是生命的微光也有力量。在艾格尼丝身上可以看到这一点,她无论过得多么糟心,第二天早上起来都会涂上唇膏,穿得漂漂亮亮再出门,要当社区里最会打扮的女人,这种小尊严在小说里有核心展现。她想改善居住条件,所以申请了住房救济计划。小说主要写的是她和三个子女,但大儿子和大女儿总想远走高飞,你能谈谈这种逃离吗?斯图亚特:开始艾格尼丝和丈夫跟她的父母一起住在市区的高层公寓里,那些六十年代匆忙建造的公寓楼质量很差,所以艾格尼丝一直想有个带院子的房子,让孩子可以玩耍,她丈夫利用这个机会把她搬到了这样的房子里,然后抛弃了她。小说里他抛弃她时还说了不少漂亮话:她那么美那么珍贵那么稀罕,让人没法接受让她在家修修补补当个主妇的想法。说明他是个很残忍的人,抛弃老婆孩子还要找各种冠冕堂皇的借口。现在这样的人也挺多的,就是那种谈一阵恋爱就消失的人,都没有像样分手的勇气。丈夫的离去击碎了艾格尼丝所有的希望,一开始三个孩子都围着她,好像她是最亮的星星,但很快明星变成了黑洞,他们就被迫面对是先救你爱的人还是先救自己的残酷选择。舒吉是最小的儿子,他不仅要承受母亲的选择,也要承受哥哥姐姐的选择。你在小说的致谢部分提到了你的母亲,你也多次提到过与母亲的关系,以及她的酗酒和早逝,我不会问舒吉有几分像你、艾格尼丝有几分像你的母亲,但整部小说中的人物安排是否来自你的童年经验?斯图亚特:小说当然是虚构的,但我本人的确是单亲母亲带大的同性恋男生。我母亲是位美丽而有抱负的女性,我非常爱她,她没法实现自己的梦想,于是酒精成了我幼年生活中的常见之物。我十六岁的时候,母亲放弃了挣扎。小说不是基于我母亲,但是基于我对母亲的爱,基于孩子对有缺陷的父母的无条件之爱。我理解酒瘾,理解贫穷(小时候靠政府救济过活),也理解厌女、恐同,这些经验都被写进了小说里。小说人物都是虚构的,但我的童年伙伴读过以后会说,“哦我认识这人,我认识那人”,也算一种夸奖吧。这本书我写了十年,不仅是因为有别的工作,也因为我喜欢在人物上花许多时间,琢磨他们,让他们在纸上活起来。真的很活,比如艾格尼丝在酒瘾里越陷越深身体越来越差,她的朋友金吉还老是来找她喝酒。艾格尼丝被强奸了,到金吉嘴里就成了“昨晚谈了个倒霉的恋爱”,很多片段真是又惨又好笑,格拉斯哥本地人看了肯定更有体会。说到地域性,你觉得这部小说在美国读者中的接受度和在英国有区别吗?斯图亚特:我出生在格拉斯哥,但成年后一直在纽约生活,小说也是先出的美国版。2月份出版的,然后就碰上新冠大爆发,本来想好的宣传活动什么都泡汤了。在美国,读者和评论家都是就书论书,这就是一本写苏格兰的小说,成败都是从小说本身出发评价;但书一回到英国,马上就会有人谈论阶级、历史、我本人的身份等等弦外之音,阶级问题在英国真是头等大事,所以搬去美国对我也算是一种解脱。我出身贫寒的工人阶级,在英国社会里就等于套着一副隐形的枷锁,有些房间你就是不该进去,在美国则没有这么多阶级的规矩。书腰上有句推荐语说“与阿兰·霍林赫斯特的《美丽曲线》中撒切尔时代享有特权的伦敦形成鲜明对照”,你之前提到过霍林赫斯特的影响,现在你也得布克奖了,而且写的是同一时代英国社会的另一面,也是大多数普通人更有感触的那一面。你和霍林赫斯特形成了一种对称,不知道你在写作时有没有这意识?斯图亚特:霍林赫斯特是我最喜欢的作家之一,他所有的书我都读过,不过他的小说对我来说是另一个世界,即便《美丽曲线》和《舒吉·贝恩》的背景是同一个国家、同一个时代,他写的是我永远无法进去的那扇门背后的故事。现在大家都看了《王冠》第四季,重温了撒切尔夫人多强势多厉害,但那只说了故事的一半,没说的一半是她的决策对普通百姓的生活造成的后果,舒吉就是那个代价。你写这部小说花了十年,尽管写的是贫穷、酒瘾、绝望、被撒切尔主义抛弃的社区,但这并不是一本愤怒的小说,你有没有想过要写一本愤怒之作?还是这语调就是自然而然形成的?斯图亚特:我从来没有想过要写愤怒的小说,因为我对那个时代的情绪不是愤怒,而是悲哀。我感到巨大的失落,对那些努力想实现自己潜能的人没有得到应有的支持而感到悲伤,我们知道高失业率伴生的毒品、酒精、自暴自弃等社会问题,直到今天格拉斯哥人的平均预期寿命仍比伦敦少十四年。我失去母亲到今天已经快三十年了,我心里有的是无尽的爱和想念,我想纪念她和所有那些令人生畏的、有追求的、有个性的,甚至有时让人抓狂的女性。此外,也因为我不是传统出版圈的,从来没有上过创意写作班,我写小说是孤立的,完全为了自己而写,写的时候只关心那些人物本身,而没有考虑过读者想看什么,这给我了一种没有期待、不管不顾的勇气,写下那些难以直视或忍受的片段。能说说你作为一个圈外人是如何打入文学圈的吗?肯定不是那么顺吧?斯图亚特:托比,我现在跟你讲个独家故事,之前还没有告诉过别的人。2017年在纽约我去了一个圣诞派对,碰见一个姑娘叫蒂娜,她问我什么工作,我说时尚,我问她什么工作,她说出版,不过刚丢了工作。我说我刚写完一本书!大概是我太激动,一下子把她吓坏了。过了好一阵她确认我不是神经病,才说:让我看看你的书,如果你愿意我可以给你点反馈,可能要六个月。我给了她这部写了十年的书稿,没过几天她告诉我:你已经有了一部成型的小说。我本来是想听点专业意见,然后再写再改,她说,不用,已经很好了。信心大涨的我就开始给经纪公司投,被拒了好多次,后来终于找到了一个好经纪,她开始投给各大出版社,后来她跟我说,光在美国就被拒了二十次,她怕伤我心没说实话,其实被拒了三十二次。被拒绝也是很好的学习,是人生的必修课。蒂娜是你的第一个读者吗?斯图亚特:蒂娜是第二个,我丈夫是第一个。他读这小说受了不少罪,听说有第二个人读可开心了,有人跟他一起受罪了。你是第二个得布克奖的苏格兰人,有时候我真的搞不懂布克奖是怎么回事。你的苏格兰前辈詹姆斯·凯尔曼对你影响也很大吧?斯图亚特:凯尔曼和我肯定不是仅有的苏格兰作家,苏格兰文学人才辈出,同代人里我最喜欢格雷姆·阿姆斯特朗(Graeme Armstrong)、克斯汀·英内斯(Kirstin Innes)、珍妮·费根(Jenni Fagan)。我小时候学校里教的都是英国中产阶级作家作品,直到二十多岁我才开始自己去找同性恋作家和苏格兰作家的作品来读,那时我发现了凯尔曼、艾格尼丝·欧文斯(Agnes Owens)、乔治·弗里尔(George Friel),还有杰出的艾伦·沃纳(Alan Warner)。凯尔曼是最早一批影响我的作家,《太迟了,太迟》是一部杰作,对我冲击很大。我们不光要读探索世界的书,也应该读挖掘本土的书。