文章插图

梁启超认为中国之所以战败,是因为西方胜在能“群”,而中国则败于“独”,“以群术治群,群乃成,以独术治群,群乃败”,“以独术与群术相遇,其亡可翘族而待也。彼泰西群术之善直百年以来嫣耳,耳其勃兴业若此”。这里的群术就是梁启超后来所说的“合群之术”,这里的合群就是国民的结合体,君、臣、官、土、农、工、商、兵等万物合一为合群,梁启超也称其为国,他以合群为中心思想,重新定义了国家的概念,也在合群思想的影响下,创办保国会、时务报以及知新报等活动,主要就是为了推动国家的变革,至此梁启超认为的国家,已经从中国传统思想里的自在统一体逐渐演变为相对于西方各国的自觉统一体。

文章插图

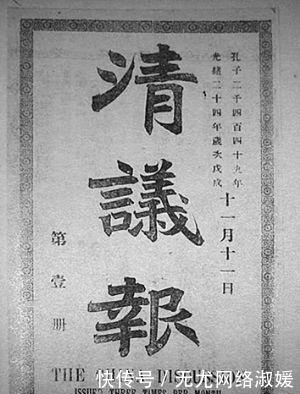

1898年戊戌变法失败,梁启超为了避难逃往日本,学习日本文化,读日本书籍,也因此广泛接触到了西方的政治学说,梁启超思想历经日本之后有很大的变化,特别是从“国家”一词来看,其思想已经明显不同以往。1898年11月,梁启超在《清议报》中呼吁中国人继承谭嗣同的遗志。他说“我支那数千年来,义狭之风久绝,国家只有易性之事,而无革政之事,士民之中,未闻有因国政而以身牺牲者,自谭君后,其必有仁人志士,前赴后继,以扶国家之危难,安知二十世纪之支那,必不如十九世纪之英俄德法日本奥意乎哉”。

文章插图

梁启超在此文中的“国家”很显然已经不单单指自内而发的“中国”,而是与西方列强对峙的中国,此时梁启超身处日本,在中国之外反而更能够清楚地认识到中国只是一个相对于他国的统一体,在梁启超著作中,此时的他已经能够把国民、国土以及政府分开来,而不再是将国家与朝廷政府混在一起。梁启超认为朝廷是国家的代表,土地、人民以及政府则是国家的组成部分,在《少年中国说》中,梁启超第一次详细地给“国家”下了定义:“夫国也者,何物业?有土地、有人民、以居于其土地之人民,而治其所居之土地之事,自制法律而自守之,有主权,有服从,人人皆主权者,人人皆服从者”。该定义已经和传统文化里的“国家”大有不同,详细来说,梁启超的国家有以下几种含义:

文章插图

国家属于国民拥有,“民之者,国土之主也”,这一点在今天看来似乎没有什么难理解,可在古代,中国只有朝廷没有国家,朝廷和国家的不同就是,朝廷以天下为私有财产,而国家则是公民共有的财产,这一思想的进步,可以说是一次质的突破。其次,梁启超认为国民才是国家的主人,国民有立法、立政以及司法权,主权归所有国民拥有。梁启超回到中国后,才意识到了民众的力量,他对“国家”概念重新定义之后,得到了民众大力支持,此时他才知道,想要改革,不一定要从上而下改革,发动民众,自下而上影响整个国家,才是最有效的办法,由此,梁启超放弃了以清政府为主导的政治改革思想,开始了从国民着手,自下而上的救亡运动。

文章插图

为了达到这一目的,梁启超积极从事“新民”活动,创办无数期刊,目的就是为了启发明智,鲁迅等人也是在梁启超的影响下,才明白救国的根本在于救民众之思想,梁启超的一腔热血激发了无数知识分子的责任感,纷纷投入到救国运动之中,不过也因此,梁启超和康有为发生了严重的分歧,康有为始终想要保障皇权,可梁启超的思想早已经比康有为进步,多次批评保教的主张,并支持革命,和孙中山一起密谋革命大业。1903年是梁启超对“国家”的概念重新阐释:第一,“人者固非可孤立生存于世界也,必有群然后人格能立”,突出了个人对国家的依赖性。第二,他认为国家的目的要高于国民的目的,国家权力高于个人及社会权力。第三,强调法制,将法制作为维持国家秩序的保障。

- 六大国家一级国宝文物,最后一件确实是穿越时空者留下的铁证

- 这四位白金作者竟有八本经典小说被国家图书馆永久收藏,原因有四

- 国宝档案|走近巴中出土的国家一级文物“大明通行宝钞”

- 国家不幸诗家幸:李煜的帝王之悲和诗词之幸

- 聚焦:揭秘!“国家二级”是怎么来的?

- 他将捡到的盆子用来洗了3年澡,后人无条件上交国家,价值上百亿

- 国家卫健委新冠肺炎诊疗救护组权威专家、北京呼吸疾病研究室优点

- 小学生放学捡一玉玺,上交国家获20元奖金,四十多年后专家又找上门

- “圣婴”孔德成出生,军队外围负责保护,国家鸣13响礼炮庆祝

- 来自100个国家的外币红包,带你看遍世界