译完了整册书以后的通读是最吃力的。通读的时候不能间断得太长久,免得前后忘记。这种通读次数多多益善,读的人也越多越好。可惜我们常常限于时间,不能十分如愿。

以上就是我们合译的方式。我觉得这译法比各译一半好得多。常言道:“三个臭皮匠,抵个诸葛亮。”我们只有两人合译,自然不过抵得三分之二个诸葛亮,但总比臭皮匠强些。我们这样合译,看来似乎费了两个人的时间,但实际上比两人各译一半而互相校勘要快得多,因为两人协商比独自闷想容易成功。

根据一年多以来的实际经验,我认为这种协商式的集体翻译法确有其长处,值得提出来谈谈。还望翻译专家不吝指教。

文章插图

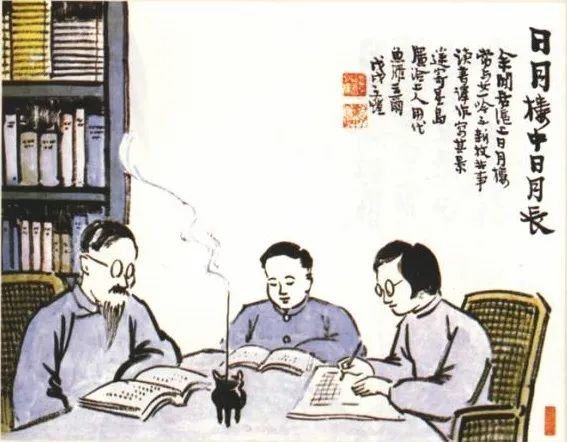

“日月楼中日月长”

文汇报 1996.01.13

丰一吟

四十多年前,父亲有一段稿费收入颇为丰盛的日子,父亲说:“钱一多,就会在袋里喳喳叫,所以非用不可了。”于是,经一位叫沙太太的中人介绍,我们凑上了家属存款,顶下了陕西南路三十九弄(又名长乐村)九十三号一幢西班牙式的小洋房。

这是一个环境很优美的所在。我记得刚搬进来的次日醒来,推窗即见碧蓝的天空、绿色的树木,映着一排排红瓦房,真叫人心旷神怡!

父亲住二楼。二楼有室内阳台,中部是一个梯形的突口,既有南窗,又有东南、西南窗,还有天窗。在这里安放书桌,真是豁然开朗。更为难得的是,在这里白天可以看到太阳出没,晚上则皓月当空。

“好一座日月楼!”父亲脱口而出,又顺势涌出“日月楼中日月长”一句。后来杭州的国学家马一浮老先生配置了“星河界里星河转”作为上联,书赠父亲,为日月楼平添一段书香,一时传为美谈。

浸润了日月光华,父亲的一支妙笔不仅生出了美丽的花朵,而且结下了丰硕的成果。在日月楼,父亲与我合作译了俄国作家柯罗连科的长篇小说《我的同时代人的故事》一-四卷(人民文学出版社一九五七——一九六四年出版)。后来他又从日文译了夏目漱石、石川啄木的作品(一九五八年由人民文学出版社相继出版),以及世界上最早的长篇小说、日本古典名著《源氏物语》(人民文学出版社出版一九八○——一九八三年)、还写下了《雪舟的生涯与艺术》、《缘缘堂新笔》数十篇、“续笔”数十篇,出版了《听我唱歌难上难》(中国少儿出版社一九五七年)《子恺儿童漫画》(天津少儿出版社一九五九年)、《丰子恺画集》、《护生画集》(上海人民美术出版社出版一九六三年)等等。

父亲在日月楼度过了二十一个春秋以后,在一个风雨凄清的季节里溘然离世,三年后我家随母亲迁出日月楼。日月楼不仅为我们留下了父亲累累遗著,还永久地牵扯住我们怀恋的情思。最近偶尔路过旧居,看到当年家里养鹅时为了让鹅能洗澡,父亲请人砌的正方形水池,至今还残存着,那颓坍的模样使我再也迈不动脚步,久久不忍离去。

文章插图

【 《我们是怎样合译的》《“日月楼中日月长”》|丰一吟 | “日月楼中日月长”】责任编辑:李纯一

- 杜运燮|《西南联大现代诗钞》:一本书,一所名校,一个诗派

- 墨戏|这一曲《墨戏》,或许只有她能写出来

- 论文选|陆祖鹤书法论文选《书道之悟》出版

- 座谈会|《陈家镛传》北京首发 纪念中国湿法冶金学科奠基人诞辰百年

- 藏品|《只此青绿》推出行业首款数字藏品纪念票

- 叙述者|疼痛不是生活的全部

- 只此青绿|《只此青绿》推出行业首款数字藏品纪念票

- 新书掠影|读书 | 社会史

- 秋菊|青未了‖咏菊

- 伤疤|《钢铁是怎样炼成的》:所有坚强的人格,都源于生活的伤疤