文章插图

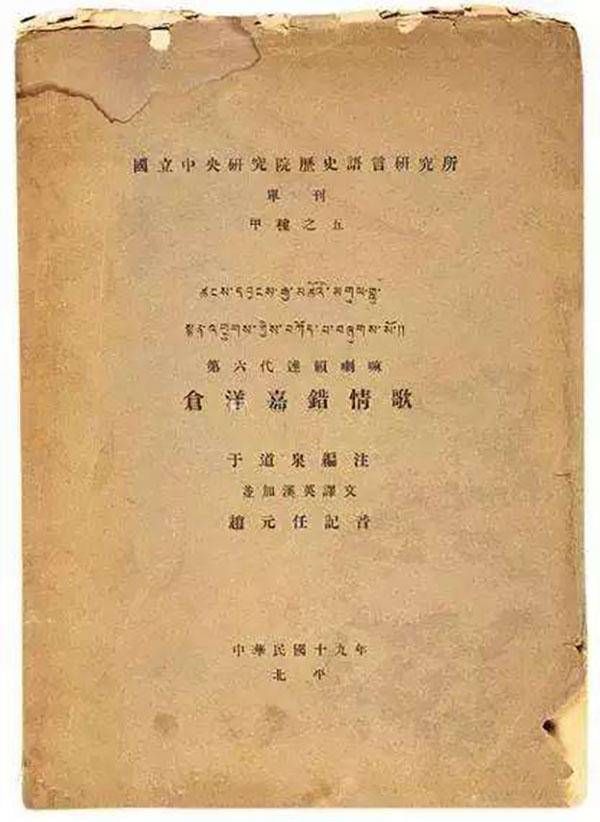

于道泉翻译的《仓央嘉措情歌》

仓央嘉措,清康熙二十二年(1683年)生于西藏一户农奴家庭,1697年在拉萨受坐床礼,成为六世达赖。1705年被污为假达赖,押往北京,去向、生死不明,成为一个永恒的谜。仓央嘉措是西藏最具代表性的民歌诗人,其中最为经典的是拉萨藏文木刻版《仓央嘉措情歌》。对于《仓央嘉措情歌》的出版,于道泉既感谢傅斯年和陈寅恪的督促,同时也对作家许地山对自己的点拨与提携深表谢意。他曾这样深情地回忆,“现在回想起来,若是我在山东齐鲁大学暑期学校没有结识许地山这位朋友,可能没有人动员我翻译”。

原来,于道泉在读齐鲁大学时,1923年夏,作家许地山应邀到学校作演讲,于道泉负责为许先生往油印室送讲稿印刷的工作,两人多有接触。其间于道泉向许地山谈起关于其作品的翻译,他问许地山:“您写的《空山灵雨》我喜欢极了,有人把它翻译成英文没有?”许地山答:“没有,但是有人写信给我说,已经把他翻译成世界语了。”于道泉说:“给您写信的人就是我。”后来,于道泉把许地山的一些散文诗和那篇世界语译文《空山灵雨》寄给了胡愈之主办的世界语刊物《绿光》,胡愈之不仅把《空山灵雨》发表了,还写了一封信给于道泉予以鼓励。胡愈之和许地山都是“中国文学研究会”的发起人,两人一起介绍于道泉加入该会。早在齐鲁大学就已经认识的于道泉与许地山自然更加熟络,二人往来密切。于道泉回忆:“当时,我对藏文发生了极大的兴趣,设法认识了雍和宫东侧北大门住的几位藏胞,他们借给了我一间房,要我搬到他们那里去住,《仓央嘉措情歌》这本书是我在那里住的时候,见到的几本使我感兴趣的藏文书之一。我到许先生那里去聊天的时候,同他谈到了这本书,他听了以后,便动员我把它翻译出来,并说他可以替我找到发表的地方。因为这本书是藏族民间通俗读物的一种,里边佛教术语和文学典故不多,经过藏族朋友的讲解,内容大部分我可以理解,可是还有不少地方我一直无法搞懂。虽然我把我能懂的翻译出来交给了许地山先生,并且请他对译文做了一些润色修改,可是把这样一份我自己都对它没有信心的译稿拿出去发表,我觉得不太合适,因此把这份译稿搁置了很长的时间。”

在于道泉没有信心的时候,学术水平甚高的傅斯年和陈寅恪却是一眼看中,没有犹豫就着手出版发行,随即引起巨大反响,很快随着《仓央嘉措情歌》传遍中国大地,一时风靡。《仓央嘉措情歌》是中国近代以来第一次把这部西藏文学名著介绍给非藏文阅读者,具有划时代的意义,至今仍然被称作“最权威,也是最经典的白话译本”,于道泉在汉藏文化交流史上的开创者地位由此而成。

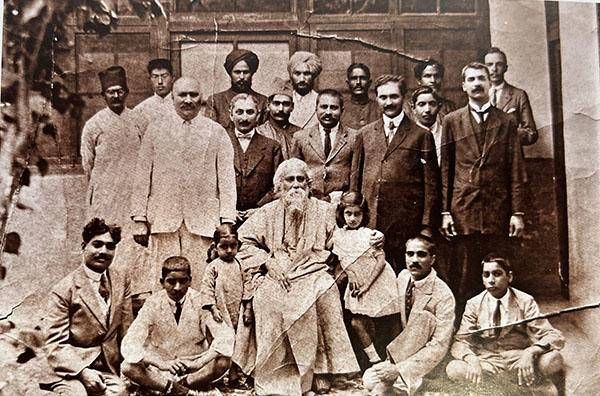

文章插图

1924年,印度诗人泰戈尔一行访华,于道泉(后排左一)任翻译

翻译者于道泉的名字也很快在学术界和民间叫响,这对一向严谨的于道泉而言,总觉得还存在不少缺憾,把本来自己不是很满意的作品发表,实属勉强交差,况且在于道泉的心中还装着一部难以割舍的藏汉文词典。他曾说,“我认为,世间最痛苦的事莫过于在自己面前摆着许多自己想看的书,而自己又无法看懂;使我最感幸福的就是,自己得到一定便利条件,并经过一番努力之后,可以把自己这种痛苦解除,也解决别人这一类的许多痛苦。”经过了一段的工作实践与思考,于道泉对于傅斯年和陈寅恪的决断有了新的认识。继《仓央嘉措情歌》之后,于道泉相继发表《译注明成祖遣使召宗喀巴纪事及宗喀巴复成祖书》(汉、英两种文本),《编校》,《汉、满、藏的拉丁文转写》等学术价值非常高的论文和著述。

在短期内于道泉拿出这么多震撼学术界的研究成果,使傅斯年和陈寅恪非常惊讶,也深感这位被陈寅恪认为“脾气有点怪”的山东汉子学术潜力巨大,假以时日,定是一位卓有成就的藏、梵、满文的大学者。傅斯年、陈寅恪有意着力培养于道泉,于是由“中研院史语所”与翁文灏和钱昌照领导组建的“国防设计委员会”联合出资送其到法国深造。于道泉也在实际研究工作中感到自己知识和语言的欠缺,亟须到法国的大学中开阔视野,查阅更多原始资料。有机会游学更多的欧洲著名大学和研究机构,尤其是梵文、藏文以及佛教研究氛围浓厚的德国,更是心向往之。

- 讲堂|地矿一院地勘中心道德讲堂开讲

- 景德镇陶瓷学院|万鹏:产业变迁见证中国制造自强之路

- 奥什|汉语传真情 武术架金桥2022年汉语桥—吉尔吉斯斯坦奥什国立大学孔子学院线上功夫营正式开营

- 创意|小院、漆画、面包片,烤鸭怎么吃更有创意?

- 上海越剧院|在中国大戏院,细数上海越剧院的“锦瑟年华”

- 上海越剧院|中国式浪漫的锦瑟表达 上海越剧院与百视通联手推出24节气越剧短视频

- 李洋|青岛农业大学艺术学院:画笔下“de”榜样

- 北京京剧院|230余万海外网友看《京·粹》识北京

- 高等院校|云南印发意见 支持高校设立非遗专业

- 山东省文物考古研究院|沂水跋山遗址被发现缘起一条朋友圈 目前正搭建考古方舱准备第二阶段发掘