文章插图

∞《最后的对话Ⅰ》,2018

En Dialogo I

博尔赫斯×费拉里 著 陈东飚 译

新经典文化|新星出版社

我继承了

我父亲与费尔南德兹的友谊

《马塞多尼奥·费尔南德兹与博尔赫斯》节选

Macedonio Fernández Y Borges

费拉里:博尔赫斯,这一次我希望讨论一下,一个阿根廷人无不知晓、而您曾经说过尚未有人为他立传的人——我说的是马塞多尼奥·费尔南德兹。

博尔赫斯:我继承了我父亲与马塞多尼奥·费尔南德兹的友谊。他们一起开始了律师生涯,我记得,在小时候,我们从欧洲回来时——那是在1920年——就是马塞多尼奥·费尔南德兹在码头上迎接我们的。仿佛,是祖国站在那里。

话说,我在欧洲的时候,我最后的伟大友谊是拉斐尔·坎西诺斯·阿森斯关怀备至的友谊。

?

文章插图

Rafael Cansinos Assens

文章插图

?阿森斯翻译的《一千零一夜》

当时我心想:现在我要告别欧洲的所有图书馆了。因为坎西诺斯对我说:“我可以用十七种古典和现代的语言来问候星星。”多么优美的方式啊,来表达我能够言说、懂得十七种语言,不是吗?“我可以问候星星”,这就已经呈现了些许的永恒和浩瀚了,不是吗?

我心想,在我告别坎西诺斯·阿森斯的时候——这事发生在马德里,靠近莫雷里亚街,他的住处,在高架桥上(我曾写过一首有关它的诗)——我心想:好吧,现在我要回国了。

但当我遇到了马塞多尼奥时,我想到的是:其实我什么也不曾失去,因为这里有一个在某种意义上可以替代坎西诺斯·阿森斯的人。不是一个可以用多种语言问候星星的人,或是一个博览群书的人,而是一个倾注一生去思考那些名叫——并非没有志向——哲学或形而上学的根本问题的人。

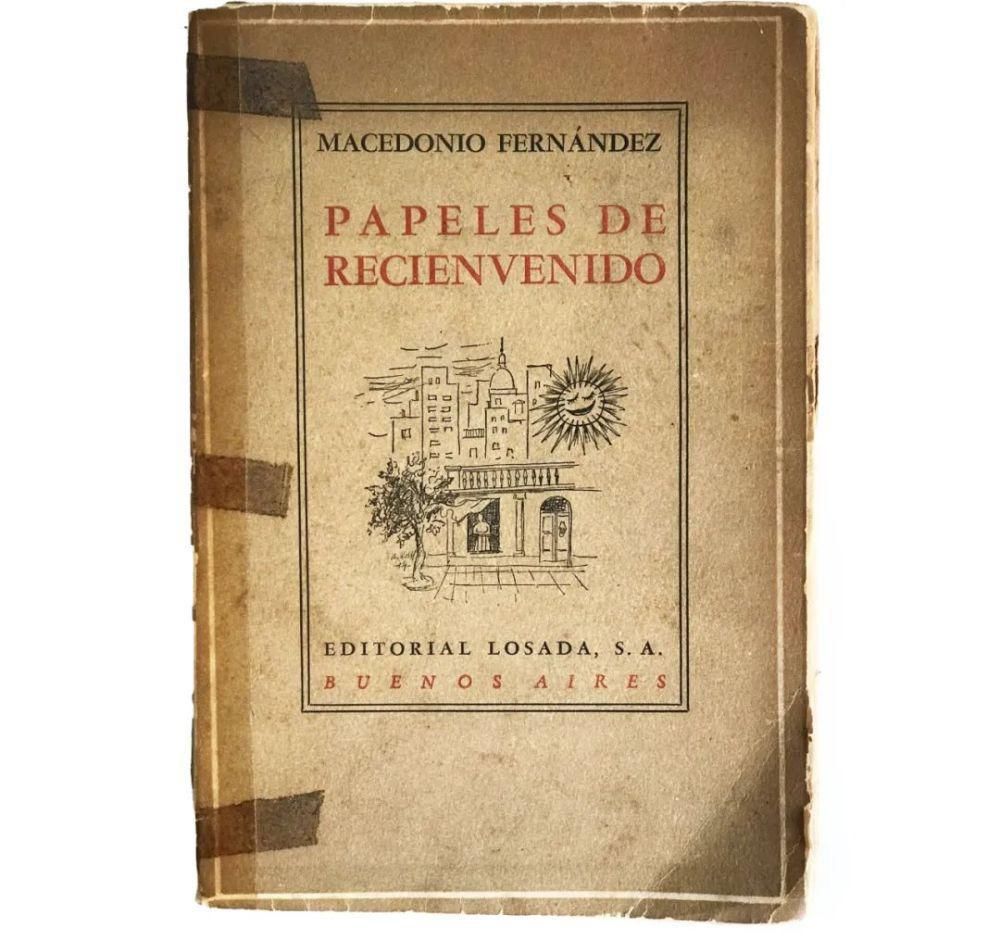

马塞多尼奥一生都在思考,就如同苏尔·索拉尔[1]一生重建和改造世界一般。马塞多尼奥告诉我他写作是为了帮助自己思考。也就是说,他从没有想过出版。确实,他一生就出过一本书,《近作集》,但这要归因于阿尔丰索·雷耶斯[2]的慷慨,后者曾帮助过那么多的阿根廷作家。而且……也帮助过我,当然。但这也使得马塞多尼奥·费尔南德兹的一本书的首次出版成为可能。

文章插图

《近作集》Papeles de Recienvenido

Editorial losada buenos Aires,1944

我曾经“偷窃”过一点马塞多尼奥的文稿:马塞多尼奥不想发表,对出版没有丝毫兴趣,也没想过读者。他写作以帮助思考,对自己的手稿一点也不重视,它们从一家客栈搬到又一家客栈——为了很容易猜到的原因,不是吗——总是小客栈,或是在法院区[3],或是十一日区[4],他的出生地,然后把自己的稿件丢弃在那里。所以,我们为此而对他大加责备,因为他逃出一家客栈就留下高高的一堆手稿,然后就找不到了。

我们会对他说:“可是马塞多尼奥,你为什么这样做?”

随后他便带着真诚的惊讶,对我们说:“但是诸位相信我能想到什么新东西吗?诸位应该知道我想的永远都是同样的东西,我什么也没丢。我会在十一日区的某某客栈重新思考我原先在另一家客栈思考过的东西,不是吗?我会在胡胡伊街思考我在使命街思考的东西。”

费拉里:但您说过马塞多尼奥的交谈深深打动了您……

博尔赫斯:说到重点了,是的,我从来没有听到过一个人谈起话来比他更动人更简洁的。几乎沉默不语,几乎悄无声息。

我们每个星期六都聚在一个咖啡馆里听他说话,咖啡馆名叫“珍珠”就在或曾经在里瓦达维亚街和胡胡伊街的转角上。我们大致在午夜前后会面,一直呆到天亮,听马塞多尼奥说话。

- 黑道宠文“战少,夫人去找您父亲单挑了”告诉他别伤着我媳妇儿

- 知名作家:因为其父亲是侵华日军,因此他拒绝生育和吃中国菜

- 7岁儿子写诗跟父亲要生活费,父亲朋友看信后:我要把女儿嫁给他

- 鲁迅、老舍、傅雷怎样做父亲

- 只推荐好书 篇六:史上最强少儿版《西游记》,一位作家父亲送给9岁儿子的礼物

- 书荒推荐主角重生步步为营,最终成为继承人,金手指爽文!

- 此女父亲是蒋百川,哥哥是徐志摩,弟弟是金庸,丈夫更是家喻户晓

- 古代盗墓贼中大都是舅舅外甥合伙,为什么父亲兄弟却不行?

- 女大学生嫁给文盲老农民,父亲小说里的情节,成了女儿真实的生活!

- 林徽因女儿掌掴后母林洙后,父亲梁思成的反应让人意外!