文章插图

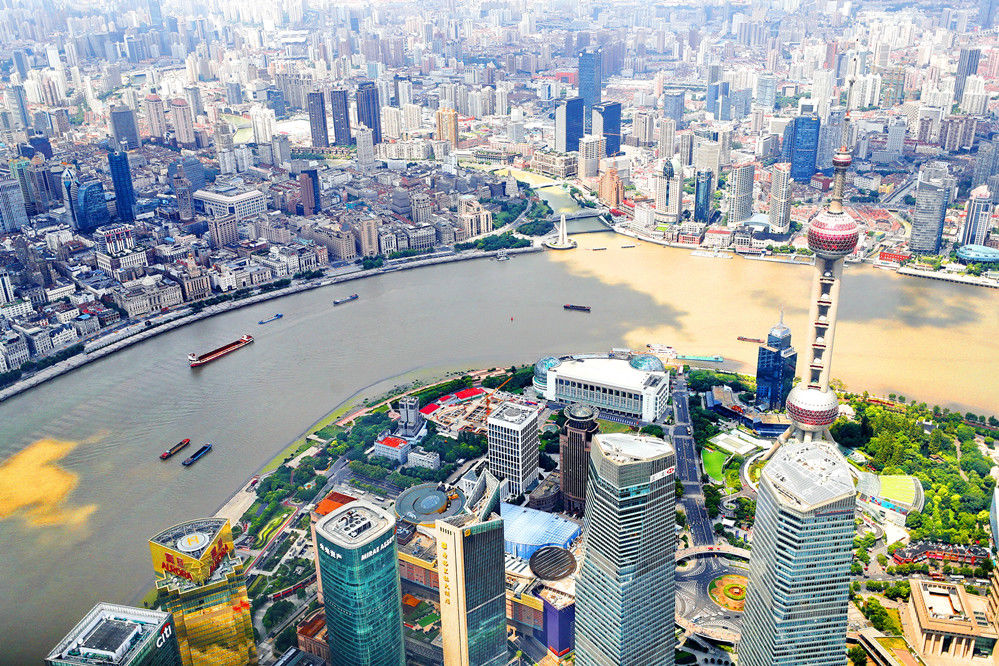

比肩接踵的摩天楼、艳丽的LED广告牌、四通八达的快速干道、流光溢彩的夜景之外,一座城市还有多少可开拓的书写空间?生于斯长于斯的沪上青年作家如何塑造他们眼中的缤纷上海?

近期,一批本土作者创作的上海题材小说《玻璃玫瑰》《春夜》等陆续出版。“日新月异的时代,城市空间在变化,文学也在变化。城市叙事的视角考验着作家对笔下城市景观、形形色色人群的捕捉与艺术处理。”在评论家项静看来,一些作品中常见“观光者视角”和“内部视角”,“前者很容易建立起来,就好比来上海的人坐上一辆观光车,沿着重要的热门景点游一遍,但视线会拘泥于相对单一的高频景观;另一种是相对内部的视角,更侧重城市生活所涉的衣食住行,包括街头味道,风土人情的细节等。”

评论界认为,如果只倚赖某种视角,很难建立起跟生活直接鲜活的关联,或是以偏概全难以形成相对整体的概念。而面对这座充满活力的丰富城市,上海的文学书写,应该跟上海的成长自身形成丰富多元的良好互动。如果仅一味“怀旧”,或跳不开“咖啡馆、摩天写字楼、奢侈品商店”等地理景观“标配”,都很难写出传神的个性化城市面貌。

“离地一米”的观察视角,让叙述多了份冷静与想象

继长篇小说《静安1976》后,作家禹风再度推出以上海为背景的中短篇小说集《玻璃玫瑰》,近日由上海文化出版社出版。书中八个故事从不同角度观察并白描形形色色的新上海人群像,无论是《向地飞行》《电车咖啡馆》《玻璃玫瑰》《无香可识》,还是《市郊的油田》或《高塔》,小说集里的作品从生活积淀中遴选现实题材,以“离地一米”的观察视角,让坦诚的讲述多了份冷静和想象。

文章插图

“从观光者的外部视角打量,作者容易陷入种种符号化的干扰;仅仅罗列内部细节,又会让我们沉迷于市井琐事而不自知,看不到外部城市的高效运转。”出版人、评论家李伟长谈到,《玻璃玫瑰》的视角是内外互相调试的,作家会尝试在叙事中调和,让小说如多棱镜般折射出上海不同的维度。

因此,小说里有历史褶痕,也有新碎皱纹,既有“夜上海夜上海”“玫瑰玫瑰我爱你”等老歌荡漾出的“老上海基因”,也有公司高管、外企白领、在沪外籍人士、务工人员等交织而出的当代都市烟火画卷。“对于城市我有一种强烈的写作欲望,但随着对这座城市更多的了解,理性更占上风,因为作者对城市的了解是往往是横截面式的,不能陷于单一,要尽可能准确呈现。”禹风认为,比起长篇小说写命运,生活的逻辑性更强,中短篇小说更多是尝试去追求一种可能性。

他自称“故事的仆人”“写作的工匠”——“写作者要尽可能不以任何形式出现在故事中,不干扰故事的自然纹理。他负责讲述故事,是一个媒介,能以文字和叙述方式为故事送行;必须有谦卑的自省,免除一切说教和暗中的调停;常常怀有对悲剧的承受力,不故意将人生的悲剧性冲淡;他同样要有能力在闹剧中展现定力,直到闹剧本身显出它的悲剧性和幽默感……”

所谓“闹剧中的定力”,项静评价,这也是小说或者故事与现实生活的“离地一米”美学使然——“如果文学完全与现实严丝合缝,读者可能会觉得没意思;这需要艺术加工中铆定一个时间点,去回望去审视,观察一个个故事的自然生长。”

不固守光鲜“地标”,勾勒城市的多元镜像

“站一个至高点看上海,上海的弄堂是壮观的景象。它是这城市背景一样的东西。……”这是王安忆小说《长恨歌》的开头,叙述者站在高处打量弄堂,日常的、多元的、复杂的城市故事一点点开启;“如果不相信,头伸出老虎窗……”这是金宇澄小说《繁花》开头里的一句话,更多采取的是“身在其中”的视角。

- 如何欣赏陈子昂的千古名句“明月隐高树,长河没晓天”?

- 如何直观地说明汉朝到底有多强大?

- 郭靖和黄蓉是如何把秘籍放进屠龙刀里的

- 如何“歌唱到老”?看看70岁的刘捷是怎么做的吧

- 10英寸超大屏电纸书:博阅P10快速上手,超低价使用如何?

- 把“穷”与“富”拆开看,原来如何致富古人早告诉我们了,千年无人知

- 当年,他培养黑势力团体敛财数亿,后靠做慈善洗白,结果如何?

- 贾宝玉除了衔玉而生之外,还有哪点让贾母如此喜爱

- 常香玉是如何成为大师的?青春版豫剧现代戏《常香玉》告诉你

- 爪哇杀了明朝170个将士,看郑和如何处理的