按关键词阅读:

文|张楠茜 图|上海京剧院京剧院里的修复师:修复上万张老照片 , 大师影像重现摘要:虞凯伊是上海京剧院的工作人员 。 过去四年时间 , 他义务修复了一万四千多张老照片 , 扫描、修复、整理 , 每天如此 。 他将这些图片不加水印地分享到网络上 , 获得了一批年轻的拥趸 , 也受到争议 。 通常 , 他伏案修图 , 在办公室里端坐到深夜 , 那是一份劳神耗时的工作 。 照片看得多了 , 现在只需要看底片里小小人影的身形、动作、气韵 , 就能认出是哪位先生 。

(正在修照片的虞凯伊 。 受访者供图)库房里林立着一排排高大的密集柜 , 抽湿机嗡嗡地运转 。 虞凯伊走进狭窄的通道 , 打开柜子 , 熟悉的旧照片霉纸味扑面而来 。 他戴着塑胶手套 , 小心翼翼地把照片和袋子分离开 , 取出一张张拍摄于他出生前五六十年的黑白京剧老照片 。资料修复与整理的工作刻不容缓 。 四年前 , 虞凯伊从兴趣出发做这件事情 , 现在却越来越感觉到紧迫感:一张幸存老照片上的折痕和划伤 , 可能有几十年的历史跨度 。 随着时间流逝 , 不仅是照片上的人影图像在逐渐黯淡斑驳下去 , 拍照的人带着亲历的历史记忆 , 也一个个逝去了 。 他说自己像是在和时间赛跑 。2020年2月开始 , 抱着试水的想法 , 虞凯伊把这些照片和一百多部京剧老录像 , 陆续上传到网络 , 不加水印 , 公开分享 。 没想到 , 他所在的上海京剧院因此收获了一大批粉丝 , 其中不乏“00后” 。见证京剧辉煌余光的底片 , 在社交网络上复苏 , 历史的影像再度被年轻人看到 , 转发以及议论 。以下是虞凯伊的口述:

(上世纪四十年代 , 小王桂卿《雅观楼》后台扮戏 。 图源:上海京剧院微博 。 )“遗憾我没早点开始”这份工作说起来很好听 , 叫照片修复 , 其实非常枯燥 。 打开PS , 一点点划掉或者补偿图片的缺陷 , 一笔一划累积 , 才能有比较精致的照片呈现 。我们的京剧演员每天都要练习 , 才能够有精彩的演出 , 越来越觉得我修照片 , 也是有仪式感的工作 。取照片之前 , 因为不能留下指纹 , 我会戴上塑胶手套 , 一张张拿出来 。 有的照片放太久 , 已经和封套的纸袋粘合在一起了 , 还有的已经发霉了 。 第一步会先清洗一下 , 要用矿物质含量少的纯净水 , 要洗得慢 , 有耐心 , 不要留下水的痕迹 。然后放到扫描仪上扫描 , 扫完再用纯黑色避光避潮的底片袋装上 。在电脑上修复扫描片时 , 我会修掉水渍、白斑、出现在脸部的浅刮伤或者折痕 。 有些斑痕在背景上 , 就保留着 , 可以凸显年代感 。

(梅兰芳(1894—1961) , 梅先生1935年为访苏拍摄的剧照 , 《打渔杀家》饰萧桂英 , 图源:上海京剧院微博 。修照片是一个抢救的工作 , 能做多少做多少 。 有一些斑痕没法救 , 比如小白点出现在色块上还可以修掉 , 但如果出现在轮廓线或者五官上 , 就没办法了 , 因为我的原则是 , 不能为了修复照片就破坏它本来的样子 。 还有一些纸质的照片 , 由于时间久远 , 影像会被磨掉或者天然变色消失 , 这些都没有办法救 。我们有一张谭鑫培(1847—1917)和王瑶卿(1881—1954)的《汾河湾》的剧照 。 第一次看到原照的实物 , 但是因为年代久远 , 谭鑫培的脸已经被磨没了 , 非常可惜 。我修复一张照片一般花10到20分钟 , 看到霉斑最头痛 。 马连良(1901—1966)先生曾经有一张大头贴一样的原照 , 上面有折痕和灰尘 , 这些东西肉眼都看不到 , 扫描出来非常脏 , 只能一点点修 , 那张照片我修了4个多小时 。

(马连良·四十八我 。 受访者供图)对于老照片 , 只有进行电子化来保存它们 , 就算控制湿度和温度保存 , 实物还是会慢慢消失 。1953年 , 程砚秋(1904—1958)先生带着他的剧团到上海天蟾舞台来演出 , 留下了《锁麟囊》的剧照 。 那时候 , 程砚秋先生年龄大了 , 演出相对减少 , 《锁麟囊》这出经典戏的照片更是非常少 。 我们留存的这一批实况照片有30多张 , 把这个戏从头到尾都拍了 。 这一套照片比较小 , 扫描、加精度、修复 , 花了挺长时间 。

(1953年程砚秋先生在上海天蟾舞台演出《锁麟囊》的剧照 。 图源上海京剧院微博 。 )有博物馆的朋友跟我提过 , 照片如果修得非常精美 , 是不是在破坏它?我的观点是 , 修好照片的同时 , 我也在做好老底片的保护 , 大家也可以对底片再去做新的修复方案 。除了修照片 , 也会修复一些视频录像 , 大多数是80年代的 。 修复录像相对简单 , 把它转成 MP4 , 只是比较费时 , 因为是1:1的转 , 要整个过一遍 。把这些照片、视频转化成电子文件以后 , 最需要花时间的事情 , 是去求证信息 。 因为大多数资料没有记录好基本信息 , 尤其是经历过文革、搬家等等 , 有很大程度的损伤 。我经常是要辗转多处信源 , 才能核实到一张照片的准确信息 。 有时候会去找亲历的老先生回忆 , 有时候是和收藏家交换信息 , 像是在做情报收集工作 。分页标题

(《红梅阁》李玉茹 , 1960年2月14日于天蟾舞台上演 。 图源:上海京剧院微博 。 )曾经有一张周信芳(1895—1975)和盖叫天(1888—1971)的同台照片 , 信息核实过程很曲折 。 周信芳是南派京剧的代表人物 , 盖叫天有“江南活武松”的称号 , 两派竞争激烈 , 很少同台合作 。 建国后只有俩人在一起聊天的生活照 , 没有舞台照片 。我们有一张两人在建国前同台合作的照片 , 演出环境很奇怪 , 不在剧场里 , 大家都站得很拥挤地看戏 , 但没有任何文字说明的信息 。 我一直苦于在想这张照片背后到底是什么故事 。 有一天在网上查别人的信息的时候 , 突然看到上世纪四十年代上海滩一个公子哥的日记里的一句话 , 说他今天去看了一场义务戏 , 《大溪皇庄》 , 是麒派的周信芳和盖老板合作的 , 这一下子就对上了 。

(《溪皇庄》周信芳饰褚彪 , 盖叫天饰尹亮 。 受访者供图)原来这是一场义务戏 , 京剧的义务戏就跟现在的明星去组织公益演唱一样 , 不一定是在剧场里演 , 有时候是在人家的家里演 。 后来我又在另外一个资料上看到记载 , 说这个公子哥当天去看了这出戏 , 侧面证实了真实性 。修照片和整理资料 , 也会有紧迫感 , 遗憾我没早点开始 。 如果早个10年 , 还有一代年纪更大的老先生 , 他们对历史了解更清楚 , 甚至是亲历者 , 给出的信息会更准确一些 。曾经有一张1955年华东戏曲京剧团100来号人的大合照 。 我刚找到照片的时候 , 只有一个顶上的标题 , 时间、单位 , 但是没有标记人物名字 。 我找到一位当年照片里 , 现在还在世的老师 。 他当时是最年轻的人 , 一位武生演员 , 现在90多岁 , 认出了大概70%~80%的人 , 照片里的人大多过世了 , 还有一些人是谁就不得而知了 。

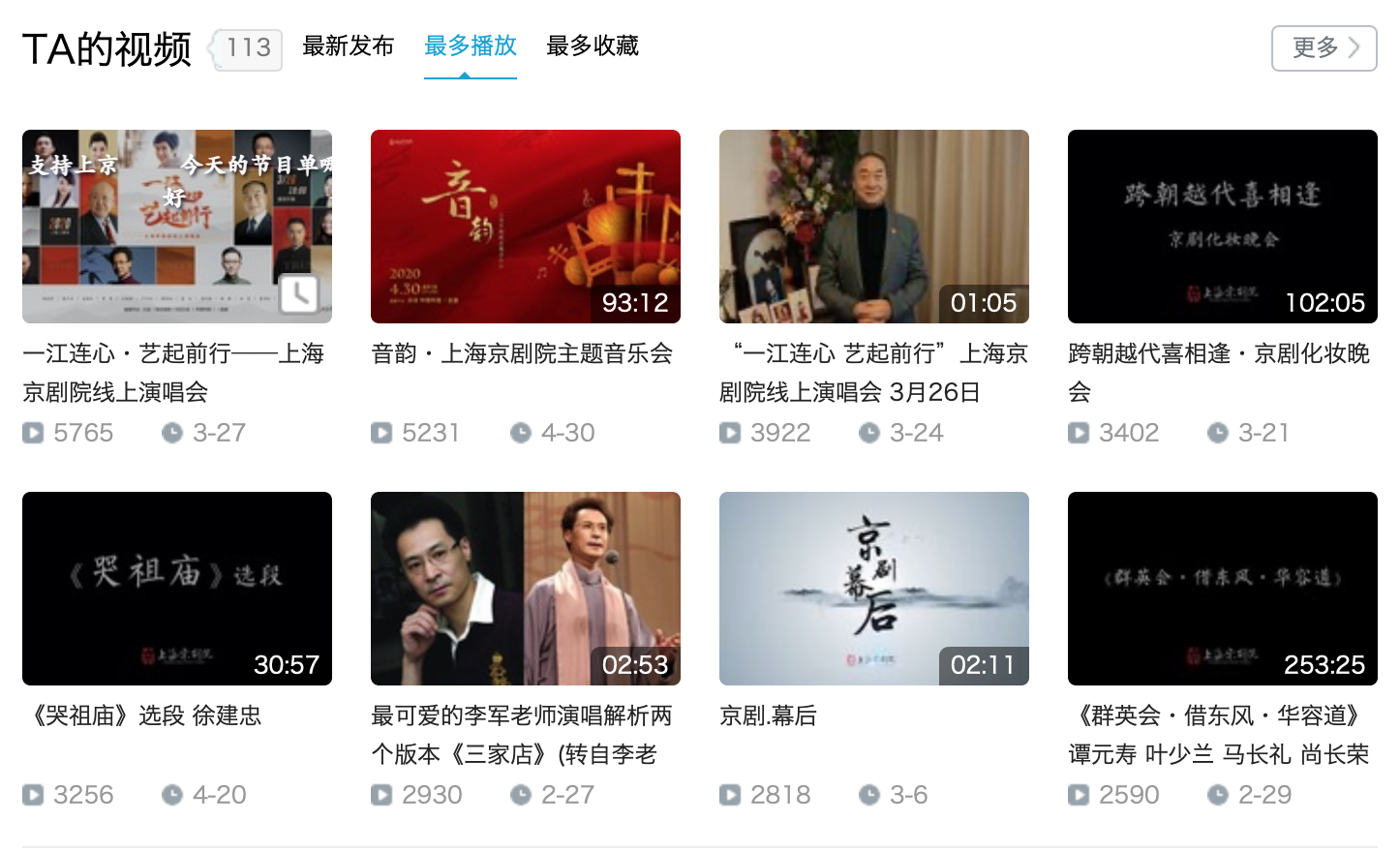

(1955年1月 , 华东戏曲研究院京剧实验剧团全体同志合影 。 受访者供图)“就该分享”修复和整理资料的工作 , 我一直在做 。 疫情期间剧院没有现场演出 , 宣传的平台空出来了 。 我做了这么几年 , 一直在想 , 既然做了修复 , 最后的价值就是要给大家看到 。今年2月 , 我们(上海京剧院)开始在b站和微博、抖音上传了很多以前珍贵的京剧演出视频 , 也把以前我修复的老照片无水印放上网 , 得到了网友的很多支持 。 2月16号至今 , 微博粉丝从三万多涨到十万多 , 粉丝也从江浙沪辐射到了全国 。有人会说 , 我们没有打码 , 会不会导致版权流失?这些艺术品 , 本身就是祖宗留给我们的东西 , 就该分享 。 实际一点说 , 就算你打个水印 , 人家还是可以涂掉裁掉再拿去用 , 这样其实是对这些照片的亵渎 , 会破坏它的美感 。

(虞凯伊的工作照 。 受访者供图)五年前我进入上海京剧院工作 , 本身读的是政治学 , 但是从小在京剧院长大 , 一直泡在京剧里 , 和我爸一样是“老黄牛” , 都很热爱京剧 。

(虞凯伊小时候与父亲在一起 。 受访者供图)上海京剧院的一个新编戏剧 , 我小时候看了起码二十遍 , 那时候作文写得好 , 还叫嚣着要写新的版本 , 这个豪言壮语到现在都还是长辈口中的笑谈 。我爸最早是在上海京剧院演老生的 , 后来转行政岗位 , 负责策划、管理演出 。 在我小时候 , 上海京剧院有个“京剧万里行” , 剧团会去到全国各地演出 , 爸爸带着剧团出差 , 负责大家的食宿行等等 , 寒暑假也带着我一起去 。

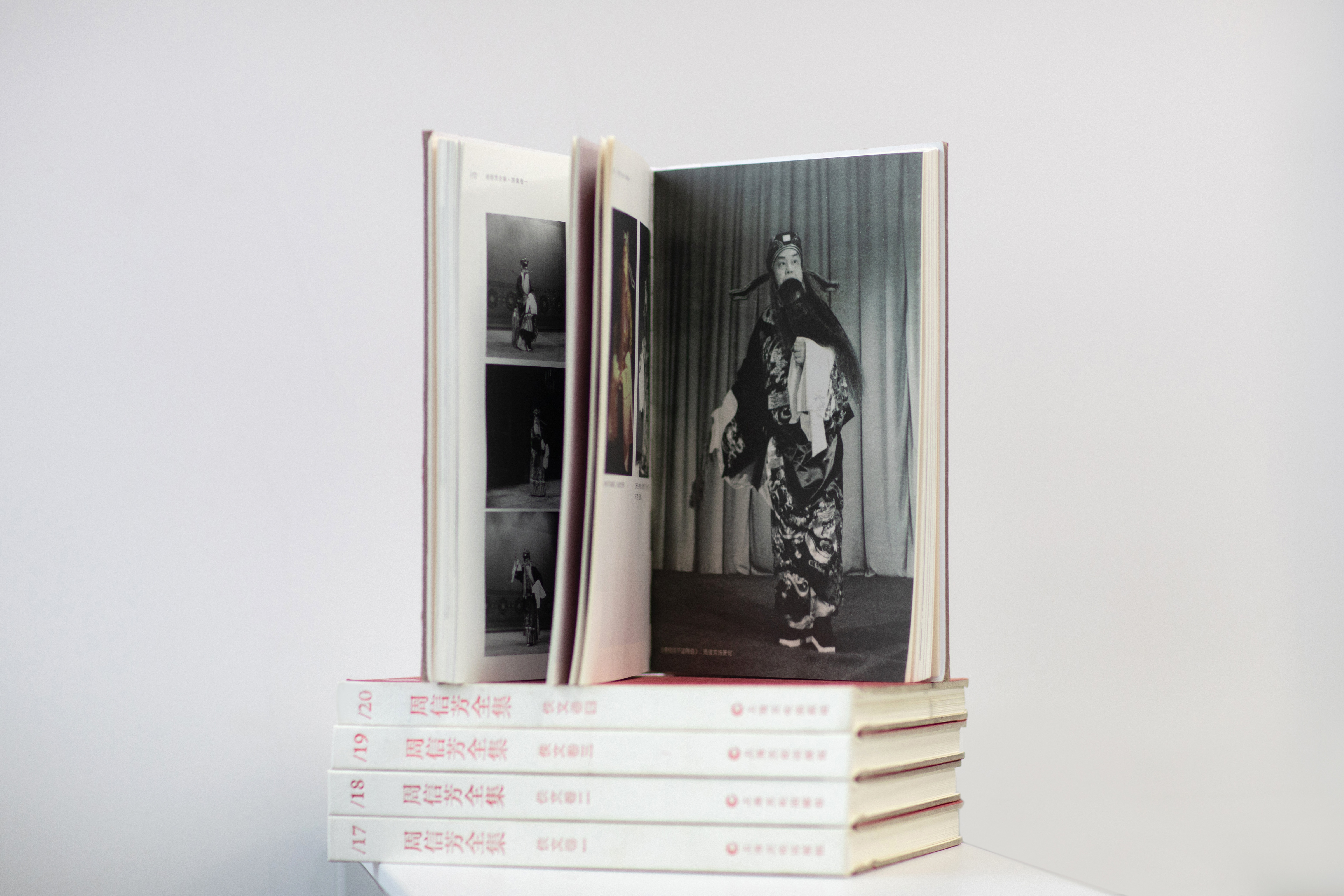

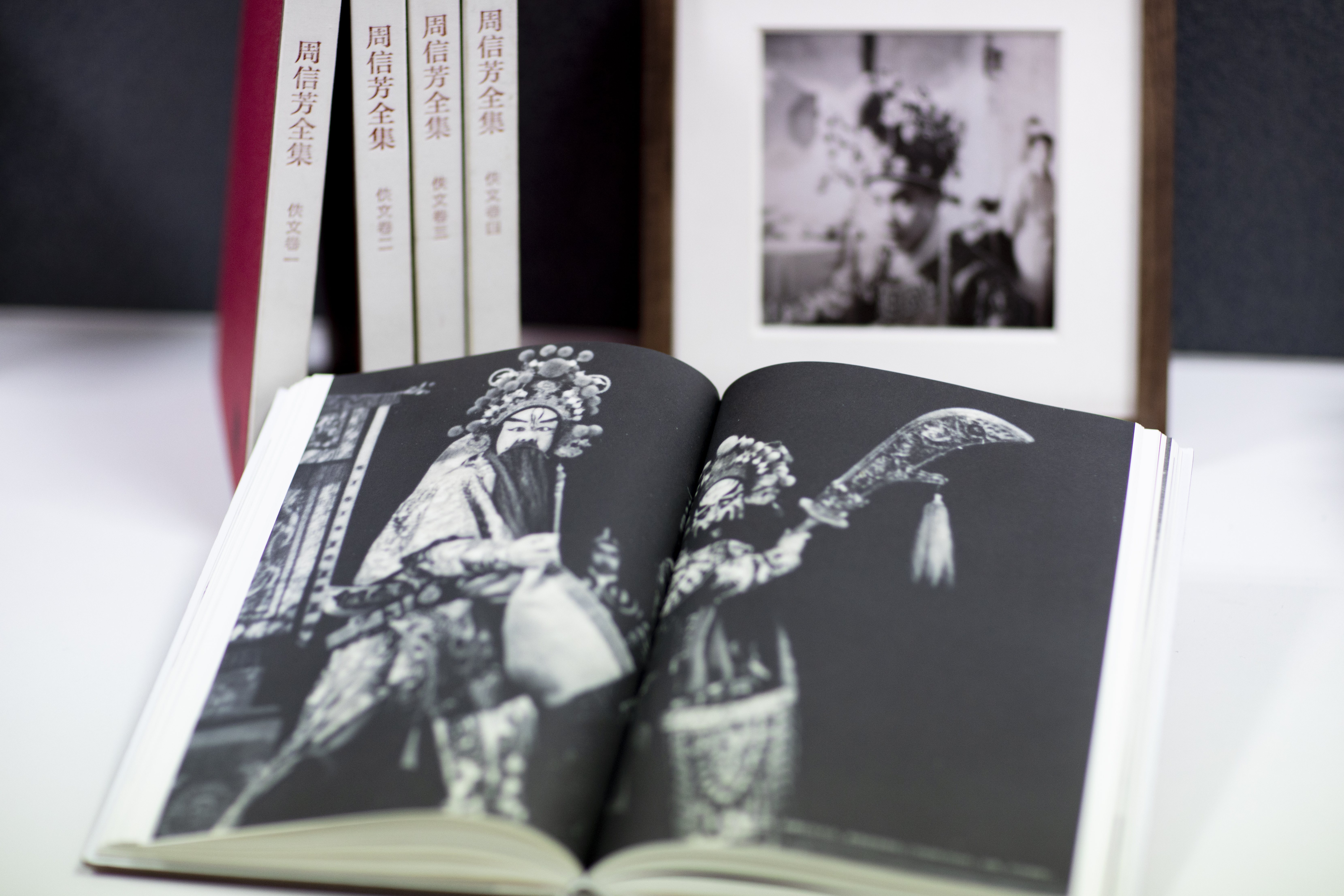

(1996年冬 , 上海京剧院赴京演出《狸猫换太子》与父亲在招待所 。 受访者供图)那个时候的巡演比现在苦多了 , 演员一百来号人出去 , 北京、南京去得多 , 也去过陕北、东北 , 有时候招待所住不下 , 还要睡在剧场里 。小时候我喜欢看武戏 。 平时一起玩的哥哥姐姐 , 在后台跟你说着话还是正常的状态 , 化上妆就认不出了 , 上台拿枪拿棒 , 打起来了 。那时候不懂事 , 看戏是看个热闹 。 我爱看剧情曲折的《狸猫换太子》 , 也爱看《盘丝洞》 , 里面有孙悟空 , 后来稍微大了 , 开始读书 , 看周信芳先生的代表作也多 , 比小时候更懂一些艺术唱腔和不同的艺术风格 。周信芳先生是京剧大师 , “麒派”创始人 , 也是上海京剧院的老院长 。 他是国内最早一批接触京剧和话剧的人物 , (二十世纪)二十年代的时候就非常先锋 。 三十年代创造了一个连台本戏《封神榜》 , 当时像放电视剧一样 , 能够做到每天一集 , 场场爆满 。我们有一套周信芳全集的丛书 , 一共24册 , 我是最后两册的主编 。 最开始修照片会比较随性 , 通过编这套书 , 修复照片也做得更系统了 。分页标题

(周信芳全集·图片卷 1 。 受访者供图)

(周信芳全集·图片卷 2 。 受访者供图)这两年经手周信芳先生大概有三四千张照片 , 现在拿到一个底片 , 从负片上看轮廓、习惯性动作 , 就能认出是不是他 。 修过的最老的照片 , 是周信芳先生家庭相簿里的照片 , 是他十几岁的时候 , 一张纸质的照片 。到这一个阶段 , 我又重新看了一遍他的传记 , 结合他的文论和日记 , 又去找照片的线索信息 , 对他的为人理解更深入了 。 一开始是看戏 , 后来回归到人 。(比如说)“七七事变”当天 , 周信芳先生看到新闻报道 , 愤怒地拍案而起 , 说不能再为了票房去演娱乐大众的曲子 , 然后就开始演《明末遗恨》、《文天祥》 。 他从戏里传达的力量——“亡国的人 , 就没有自由了” , 非常能号召起大家内心的抗日情结 。

(上世纪三十年代 , 《明末遗恨》演出后台的周信芳 。 图源上海京剧院微博 。 )他演过很多底层社会的人物 , 他的麒派艺术也是注重现实主义、表达真情实感的 。 抗日战争时期 , 梅(兰芳)先生蓄须明志 , 但是周先生一直在舞台上演出 , 演的是日伪政府忌讳的事 。艺术不光是美的 , 也是扎根现实、开发民智的 。 那时候上到王公贵族、下到上海滩的黄包车夫 , 都会哼两句他的戏 。

(《义责王魁》周信芳 , 1959年 。 图源上海京剧院微博 。 )“京剧是特别脆弱的艺术”网上有很多戏迷都是孩子 , 疫情推迟了他们的开学时间 , 我把视频上传网络 , 众人拾柴火焰高 , 他们还帮我配字幕 。 我蛮惊讶的 , 听到有孩子说 , “我是一个05后的老戏迷了” 。 有个小朋友说 , 他要写上海京剧院新媒体运营的论文 , 大家帮忙转发 。 有“00后”戏迷自己搬运喜欢的视频到网络 , 更接近于京剧的本体 , 门道反而看得更深一点 。我们(上海京剧院)上传的视频和照片很珍贵 , 市面上不常见 , 而一般的收藏家不太可能拿出来分享 。 因为获得途径并不容易 , 圈子里固有的思维也是藏着掖着 , 孔夫子网上有很多卖这种收藏的照片 , 一般都是有市无价的状态 。资料发到网上之后 , 也收到一些私信 。 不光是我们当地的老先生 , 还有外地名角的学生 , 说我的老师不会用电脑 , 但是他想把他当年演出的照片发给你们 , 可以讲讲故事 。 老人是非常迫切想要保留这些资料 , 因为如果后人完全不感兴趣 , 这就是一堆垃圾 。以往的院团都会担心 , 把视频和照片放到网上之后 , 大家就不来剧场看戏了 。 其实不会 , 因为舞台艺术一定是去现场的感受最强烈 , 大家先在网上看 , 可以直接跳到最精华的部分 , 看了被吸引 , 就会想去看全剧 , 再就会想去现场去感受 。疫情期间 , 全国的院团都在做直播 , 我们也在楼下的剧场正正经经搞了一场演出 。 主持人就相当于是主播 , 是比较灵活的演员 , 还让他看到弹幕 , 这样就有交互感 , 人气就上去了 。 直播当天 , b站粉丝增加了1000多 , 在线观看人数最高是42000人 。

(上海京剧院的b站账号页面 , 有老视频也有直播 , 上面有很多戏迷的弹幕 。 图截自网络)我们院长也说 , 这是第一次发现网络直播这个非常好的战场 。 因为以前我们一年的演出大概有270多场 , 一直在剧场密集排练和演出 , 宣传就通过微信公众号、海报、新闻发布会等 , 但是剧场的容纳量就这么大 。 比如说大剧场800到900人 , 小剧场300到400人 , 就算是在用心经营 , 也不一定卖得好 , 更多是看演员个人的号召力 。 这次因为疫情原因 , 大家停下来 , 看戏的人反而多了 。京剧是特别脆弱的艺术 , 很容易死去 。 中国的戏曲种类非常多 , 但在多元文化的冲击下 , 大多数京剧演员靠这个东西是无法糊口的 , 很少有人愿意去继承 。 这也是口传心授的艺术 , 比如我们剧院有90多岁的武生演员 , 还在给96年的小孩说戏 。从观众层面来说 , 这是需要人平心静气去观赏的艺术 , 现在的生活节奏快 , 很少有人能够真正体会到它的美感 。 一是缺少机会 , 二是缺少冲动 , 人们很难像去看个新的电影大片那样 , 花100块钱去买张票看戏 。

(2018年大年初四由李军、史依弘等实力派名家主演的《四郎探母》在上海京剧院上演 。 图源上海京剧院微博 。 )在剧团里 , 更多的人永远是龙套 , 永远都出不来 。 但是他们从小到大就这么学过来的 , 除了看天赋 , 还要看机会 。 有的时候别人唱主角 , 你就一辈子不是主角 。唱戏的人是跟这个社会是完全脱节的 , 你让他去干别的 , 去办公室里坐着不让他动 , 让他用word , 用office软件 , 让他发邮件 , 不适应他整个人生的成长 。 他们的生活就是每天在练功房里喊嗓子 , 打把子 。前段时间 , 有个拍纪录片的朋友和我聊天 , 他在跟拍一个在街上卖艺的京剧演员 。 很多唱戏的人就是卖力气 , 剧团的待遇也没有那么高 , 演员要买房生活 , 实现很难 。 他们会去参加(比如说)婚宴 , 公司的年会等等 , 喷火、变脸、杂耍 , 每天要赶几个场 , 跟天桥卖艺的一样 , 在马路边上吐火 , 人家稀稀拉拉地看 , 看了也不知道你在干嘛 。艺术和生存要这么相处(很难) , 但这个行业里有太多人还在坚持 。 有人在舞台上坚持 , 有人在乐队里坚持 , 有人在舞美服装里坚持 , 我修照片也是一种坚持 。 总有人在坚持 , 我觉得是这个艺术对我触动比较大的(地方) 。分页标题

(2019年3月 , 由傅希如主演的《野猪林》在周信芳戏剧空间上演 。 图源:上海京剧院微博)现在做照片与录像的修复、资料整理 , 像是在赤着脚跟时间赛跑 。 如果以后能成立一个规范化的系统 , 更多人都可以参与进来 , 这件事情才会越做越好 。

来源:(未知)

【】网址:/a/2020/0516/1589630218.html

标题:京剧院里修复师:修复上万张老照片,大师影像重现