文章插图

三年前因为职业的缘由,我以近乎终审的角色拜读过叶兆言创作于2017年的长篇小说《刻骨铭心》,那是一部以上世纪二三十年代南京城为背景的作品,讲述了正处于军阀混战、日军侵华那样一种风口浪尖之上南京社会各色人等在这里所经历的一段刻骨铭心的人生。据兆言事后回忆:在这部小说写得很累、很苦、最艰难的时刻,他曾经非常沮丧地对女儿说,这很可能是自己的最后一部长篇。

接下来,兆言的笔头果然转向了非虚构的写作,但主场景依然还是南京。一部《南京传》,以史为纲,爬梳剔抉南京城从公元211年孙权迁治秣陵始一直到1949年百万雄师过大江,南京如何一步步走来?从秣陵到建康,南京二字意味着什么?从孙权、李白、颜真卿、李煜、王安石、辛弃疾、朱元璋、利玛窦、张之洞到孙中山……一个个风流人物在南京又留下怎样的传奇?

今年开年伊始,兆言新的长篇小说《仪凤之门》正式公开亮相,由此来看,几年前兆言声称《刻骨铭心》“很可能是自己最后一部长篇小说”之言不是有“撒娇”之嫌就是他小说创作又一次的“满血复活”,而在《仪凤之门》面世前后,我们还几乎同时看到了他《通往父亲之路》等中短篇小说新作的陆续面世。

在兆言40年的创作生涯中,一个显著的特点便是南京这座历史文化名城不仅是其作品中最重要最常见的叙述平台,而且还不时将其置于作品之C位,无论是非虚构的《南京人》《南京传》,还是虚构写作皆大抵如此,这部《仪凤之门》也不例外。历史和现实、文化和物质,多维度刻画南京与南京人的精神图谱,构成了兆言创作的一个重要标志。之所以如此,我想不仅是因为这里是兆言生于斯长于斯的故土,更由于这座城池不断被建设被伤害,又不断重生发展的历史以及它在N个重要历史节点上浓墨重彩的表现无疑构成了中国历史沧桑的一个缩影。

与此同时,围绕民国时期前尘旧事的写作是兆言文学创作中与南京这个元素同等重要的另一个标志。仅就长篇小说而言,从上世纪90年代的《一九三七年的爱情》到新世纪的《刻骨铭心》再到这部《仪凤之门》莫不如是。于是,在南京这个空间和民国这个时代中,《仪凤之门》上演了一出从晚清到民国风云变幻的大戏:清政权跨台、国民革命军进入南京、国民政府正式成立,以及此后南京城内外不同军政势力的搏杀与更迭。

文章插图

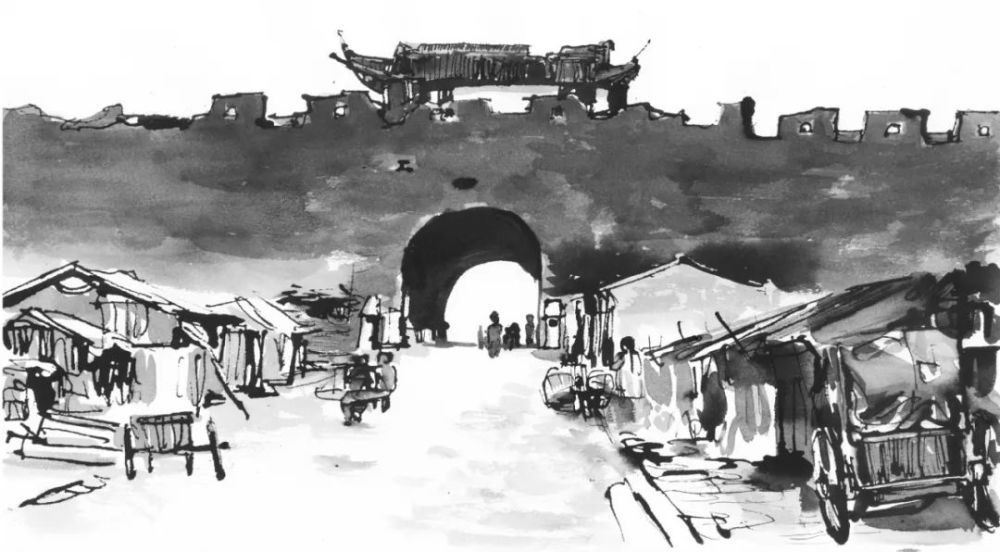

作为兆言这部新长篇小说之名的仪凤门既是南京通往长江边的北大门,也是从南京北上出征或凯旋的必经之门。光绪二十一年即1895年,时任两江总督张之洞重修仪凤门并配之以一条“江宁大马路”。这是中国历史上第一条官家出钱修筑的现代化公路,从江边下关码头出发,穿过仪凤门进入南京城直抵总督衙门,再与城南最热闹的夫子庙相联。而此时恰逢南京下关开埠,外国人经商做生意成为合法之事。《仪凤之门》的故事就此拉开帷幕:在仪凤门重修完工那一年,作品主人公杨逵拉着黄包车与仪菊、芷歆这两代女性相遇,估计他做梦也不会想到,不远的将来自己不仅竟然会从人力车夫一变而成为一名革命党人,而且还要和这两个女子陷入剪不断、理还乱的纠葛之中。不仅个人情感生活如此,这个人力车夫还抓住了下关地区的发展契机,一跃而成为商界名流。杨逵和他的一道拉车的兄弟水根、冯亦雄皆以各自的方式卷入那个动荡的时代,从懵懂的无知少年到饱经风霜的中年,涉足革命、商界、政坛,好似时代的宠儿,却又为时代付出了代价。个体与历史与时代一同在仪凤门内外上演了一出轰轰烈烈的变奏曲。

【 杨逵|文艺评论丨潘凯雄评叶兆言的长篇小说《仪凤之门》:无中生有的“创造”与“真实”】这个故事看上去有点离奇乃至荒诞,用老百姓的话说就是“不靠谱”!上述梗概虽是一种概括,但作品呈现出的场景、人物与故事走向就是这样。兆言自己也承认“《仪凤之门》是一部发生在长江岸边的故事,风云变幻,从晚清写到民国,写到国民革命军进入南京,国民政府正式成立,以及之后南京城内外多种军政势力更迭”;“这本书写到了女人如何给男人力量,写到了爱和不爱如何转换,革命如何发生,财富如何创造,理想如何破灭,历史怎么被改写。”与此同时兆言也坦陈:“我不会说它是一本靠真实取胜的小说……一部好的小说,真实又往往可以忽略不计。真实可以随手而来,真实不是目的,好的小说永远都是要写出不一样的东西,要无中生有,要不计后果地去追求和创造。”的确,这就是小说这种以虚构为基本特征的文体存在的理由,顺着这样的创作规律,我们不妨看看兆言的《仪凤之门》又是如何是“无中生有”的“创造”以及创造出了一种什么样的“真实”。

- 曹寅|文艺评论丨烟云模糊中,大运河浸染了《红楼梦》

- 朝 颜《赣地风流》:灵魂的还乡与红色的祈福|文学评论 | 第三辑

- 何 弘、尚伟民报告文学《粮食,粮食》:一部文史兼备的史诗|文学评论 | 粮食

- 志愿服务活动|“文艺进万家健康你我他” 学雷锋文艺志愿服务活动走进华林坪社区

- 成为惨案的《尼罗河上的惨案》|文艺评论 | 西蒙

- 传统文化|东湖评论:让更多中国IP讲述文化故事

- 中国文化|【地评线】东湖评论:让更多中国IP讲述文化故事

- 锦绣家园|2021年海南艺术创作生产工作成绩斐然 文艺演出活动内容丰富多彩

- 京绣|崇外街道参与东城区冬奥文化广场文艺演出活动

- 网络|力求在网络世界发现文艺“新大陆”