东北文学|“东北文艺复兴”潮流下,文学如何“逍遥游”?班宇这样说

2018年 , 一部《冬泳》令小说家班宇声名鹊起 。 今年5月 , 他的第二部作品集《逍遥游》出版 , 收入其创作于2018年至2019年底的七个短篇(《夜莺湖》《双河》《蚁人》《逍遥游》《安妮》《渠潮》《山脉》) 。 班宇的持续产出 , 回应了许多人的疑问:在“高起点”与“快速成名”之后 , 他如何既保有风格 , 又不落套路?

作者:李静

文章图片

所有作家都面临自我重复的危险 , 对班宇来说尤其如此 。 他一出道便被归为新一代东北作家的代表 , 还与另两位作家双雪涛、郑执并称为“铁西三剑客” 。 “三剑客”均生于沈阳铁西区 , 都以上世纪90年代中期下岗潮后东北的时代转型与精神创痛为表现对象 。 可以说 , 班宇的成名直接得益于东北的“馈赠” 。 但与双雪涛类似 , 班宇也在努力挣脱标签化的“东北”的束缚 。 可以看到 , 《逍遥游》比起前作《冬泳》 , 在内容与形式上都有所开拓 , 更具探索性 。 那么 , 在讲述“东北”与挣脱“东北”之间 , 班宇做了哪些尝试 , 又当如何评价呢?

文章图片

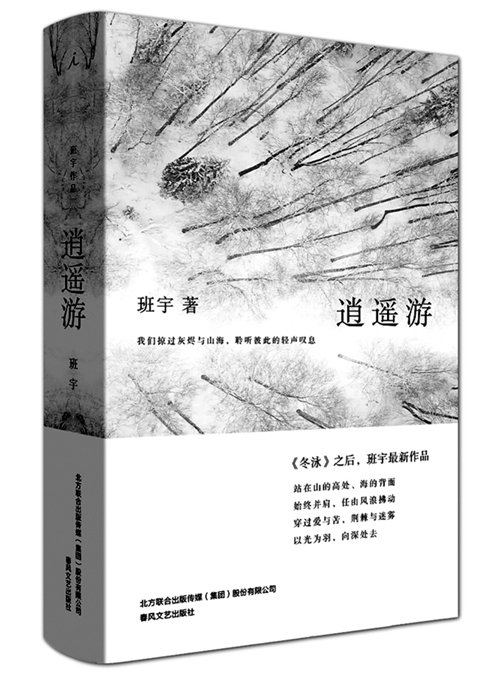

《逍遥游》 班宇 春风文艺出版社/理想国去地理化的“东北”班宇等东北作家的崛起 , 可被视作一个文学事件 。 近年来 , 当代文学始终都在寻找与社会现实、历史传统的接榫点 , 而班宇们的出现可谓恰逢其时 。 他们成功统合了“历史”与“美学” , 既以“子一代”的视角彰显了下岗父辈的尊严与品格 , 又在文学书写上有颇多创获 。

【东北文学|“东北文艺复兴”潮流下,文学如何“逍遥游”?班宇这样说】“文学”遭遇“东北” , 令媒体人、出版方与研究者都非常兴奋 。 媒体收获了夺人眼球的话题 , 出版方挖到了颇具市场潜力的作品 , 而研究者则再次确认了文学的能量 , 或借此发扬社会主义文学与“底层叙事”的阶级议题 , 或在跨学科的视野中倡导“东北学” 。 班宇本人便是媒体的常客 , 亦与学界有所往来 。

文学创作与社会历史的直接相关性 , 令班宇他们的作品获得了厚重感与“合法性” 。 但另一方面 , “直接相关”往往又会被固化为机械的对应与自动化的理解方式 , 从而压抑写作与阅读的创造性 , 有可能导致灵感枯竭、审美疲劳等后果 。 因而在凭借清晰的形象站稳脚跟后 , 班宇也急需建立与“东北”的适当距离 。

在多个采访中 , 班宇都有意强调他所理解的“东北”:“我觉得‘东北’这个词在一个核心概念上 , 它不是过去 , 而是未来 。 我们在今天所能体会到的跟上世纪90年代末人们所感受到、所要遭遇的是一样的 , 一代人在遥望另一代人的时候是可以感同身受的 。 我觉得一个作品在此刻能受到关注不仅仅是因为它怀旧 , 而是它其中一定展开了某种未来性 。 上世纪90年代的时候 , 他们所想象和展望的和我们今天其实也差不多 , 是有一种共振 。 ”作品总是在“此刻”被阅读 , “过去的东北”指向的是我们的今天与未来 , 代际之间也往往面临着共同的困境 。 在班宇的反复讲述中 , 作为具体地理概念的“东北”被不断淡化 , 转而抽象为当代人的生存寓言 。

班宇的出版方“理想国”也深谙此道 , 如是撰写广告语:“《逍遥游》所呈现的 , 是每一个人在俗世生活中的自由渴望 , 是盛景过后我们的生活正缓缓显露的真实样貌 。 ”在这样的叙述中 , 东北的挫折与当下经济的缓速增长、下岗一代及其子女的被剥夺感与每个普通人的处境 , 都达成了共振 。 由此“东北”便被去地理化了 。 它不再是规定好的“题材库” , 而是正在发生中的、真切可感的生活境遇 。

照此思路 , 我们可以发现小说中最具地域色彩的“东北话”也经过了处理 。 班宇习惯抛出大量快节奏的对话 , 而且从不以直接引语的形式出现 。 去掉引号的标记后 , 日常口语被接纳为小说语言的一部分 。 但这绝不意味着东北话可以不经转化直接变为文字 。 实际上 , 班宇小说中的方言词汇非常少 , 人们从中感受到的东北属性 , 主要体现为随性乃至俗气、生动以至俏皮、耽于嘴瘾却又掏心掏肺的美学风格 。 “东北话”被“东北化”了 , 变成一种与世俗生活完美匹配的语感氛围、话语方式 。 分页标题

“文学东北”的多重奏东北话适合表达普通人的生活细节 , 但在表现精神世界时却遭遇瓶颈 。 班宇一般会在稠密的对话后 , 插入一些风景、场景描写等作为“气口” , 促使作品往深里走 。 因而他的作品总有一个“抒情的尾巴” , 以极为诗意的语言将整个故事虚化为哲学意境 。 总之 , 在班宇笔下 , 具体的东北必须经过文学的改装 。 至于“怎么写” , 则为小说家赢得了自由创作的空间 , 而这也是抵抗模式化的成败所在 。

与双雪涛一样 , 班宇也在苦心营造自己的小说家形象 。 在收获市场与媒体诸多认可的同时 , 他们从未放弃过进入主流文学界的努力 , 并经常谈论自己的文学观 。 《逍遥游》的第七篇 , 即《山脉》便体现了班宇压抑不住的表达欲 。 这个短篇的形式十分特殊 , 是由作品评论、讣告、日记、访谈等多种体裁的文字段落拼合而成 , 唯独这些段落所讨论的小说文本没有现身 。 班宇希望借此探索短篇小说的容量、机制与形式 。 他坦言自己深受上世纪80年代先锋作家 , 如余华、格非、马原、苏童等人的影响 , 他们的现代主义追求构成了其文学观念的底色 。 而他的书写 , 则试图融汇现代主义技法与现实追求 , 在虚构与真实间寻求平衡 。

十分有趣的是 , 在《山脉》的“访谈”一节中 , 访谈对象正是“班宇” 。 他不仅直接否定了“评论”一节对他的解读(这似乎也是作家本人对于“标签化”的讽刺) , 而且正面描述了自己的处境——“工人村就是班宇的峡谷”(282页) 。 2016年 , 班宇凭借《打你的总在下雨天:工人村蓝调故事集》获得第四届豆瓣阅读征文大赛喜剧故事组首奖 , 而这正是《冬泳》中《工人村》一篇的底稿 。 已经成为遗址的“工人村” , 构成了班宇写作的原点 。 作为下岗工人的“子一代” , 他至今仍生活在工人村周围 , 在父辈伤痛的延长线上拿起笔来 。 他将工人村比喻为“峡谷” , 居于此间 , 并非只能呈现单一的乃至标签化的情感状态 , 反而足以在多重山脉间穿行 , 在更为宏阔的山河风土里展开探险 。

除了《山脉》 , 《双河》一篇也典型体现了他营造多重空间的意图 。 班宇喜欢把自己的声音描述为“爱的多重奏” 。 他试图将个体的复杂性与社会环境、时代精神结合起来 , 从一片虚无中打捞出一颗颗“淳朴的心” , 并将之锚定于特定的结构之中 。 爱与文学的多重奏 , 也体现在其小说中最常出现的意象——“水” 。 班宇解释说:“我觉得这个东西有的时候既温暖又寒冷又危险 。 它可以成为让你远行的一个载体也可以让你溺毙 。 这样一个东西包含了很多微妙的事物的联系 。 当人有一个时刻在水底往上看 , 他会看到无数影子 , 这也是让世界慢下来的唯一的方式 。 ”不管是在峡谷间穿行 , 还是从水底往上看 , 他都试图留住那些微妙暧昧的瞬间 , 用文学写作勾勒现实的暧昧重影 。

“逍遥游”还在路上“东北”的寓言化与“纯文学”的多重奏 , 都是班宇挣脱标签的具体策略 。 但不得不承认 , 策略与效果之间还存在相当的距离 。 如果将《冬泳》与《逍遥游》合而观之 , 依然会发现很强的同质性 , 这体现在主题选择、人物设定、常用的文学技法等多个方面 。 我们不能苛求年轻作家的每部作品都“语出惊人” , 但能否实现自我突破 , 打开东北与文学更丰富的关联 , 对于班宇的文学之路十分关键 。

更为重要的是 , 身处传媒时代 , 纯文学与商业运作、媒体报道、影视改编的彼此联动越来越紧密 。 班宇正是这套联动机制的受益人 , 同时也会受到其中许多因素的诱惑 。 “东北” , 被小说家从地域标签中打捞出来 , 会不会又立马落入“商业符号”的窠臼之中 , 成为文化商品讨好受众的策略(比如为小人物代言的道德标榜、故事与语言的媚俗倾向等)?不断被抽象化、主观化的“东北” , 是否会丧失其震撼人心的现实根基?这批东北作家在变得日益“可见”的同时 , 是否能够葆有文学探索的初心?在回答这些问题之前 , 不假外物的“逍遥游”不会到来 。 分页标题

(作者单位为中国艺术研究院)

- 星系|天文学家发现巨大星系的古代宝藏

- 【行走自贸区】沈阳自贸片区金融创新填补东北空白|【行走自贸区】沈阳自贸片区金融创新填补东北空白 将拉动投资300亿元

- 【行走自贸区】沈阳自贸片区金融创新填补东北空白 将拉动投资300亿元

- 中国新闻网|台风“巴威”结束 对东北秋粮生产影响总体有限

- 东北之图

- 高考|孤苦少年一天吃一块饼,每月只花50元,高考615分进东北大学

- 体验东北式搓澡后,南方兄弟报警了

- 白俄罗斯诺贝尔文学奖得主关于时局的访谈

- 中国网|移动扶贫“网络+”∣这些东北农产品3400万年销售额背后的故事

- 一个小图书编辑,卷进了文学院双子星的副教授之争